Laboratorio per la determinazione analitica di microinquinanti organici normati ed emergenti (MicroChem)

Breve descrizione

Le attività sperimentali svolte presso il MicroChem Lab della sede di Roma si focalizzano sulla determinazione analitica di microinquinanti organici normati ed emergenti e dei loro metaboliti, finalizzate alla comprensione delle loro dinamiche di diffusione, distribuzione, persistenza e destino nei diversi comparti ambientali ed allo studio delle relazioni tra i cambiamenti climatici e la diffusione dei contaminanti a lungo e corto raggio. A tal fine, è necessaria la messa a punto e ottimizzazione di metodologie analitiche specifiche ed altamente sensibili che consentano la rilevazione di concentrazioni in traccia e sub-traccia degli analiti di interesse nelle diverse matrici.

Comparti ambientali di interesse

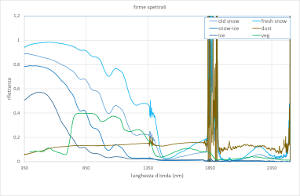

Le attività sono rivolte agli ecosistemi acquatici e terrestri, pertanto i comparti ambientali di interesse sono i seguenti: acque superficiali (marine, fluviali, lacustri), neve/ghiaccio, suoli, sedimenti, vegetazione acquatica e terrestre, biota.

Tecniche di studio

La determinazione dei microinquinanti organici di interesse viene eseguita mediante la combinazione di procedure di:

- metodi di pretrattamento (es. liofilizzazione, filtrazione, etc);

- metodologie estrattive e di purificazione (estrazione in fase solida-SPE, estrazione liquida pressurizzata-PLE, estrazione liquido-liquido-LL);

- metodologie analitiche sensibili e selettive basate sull’accoppiamento di tecniche cromatografiche (HPLC o GC) e rivelazione mediante fluorescenza, FID-ECD, spettrometria di massa.

Strumentazione

Il laboratorio è fornito della seguente strumentazione:

Liofilizzatore da banco (LABCONCO) con display touchscreen e capacità da 2,5 L, per il pretrattamento di matrici solide da sottoporre ad estrazione liquida pressurizzata.

Solid Phase Extraction (SPE): Estrattore in fase solida a 12 porte dove alloggiare cartucce contenenti fasi adsorbenti specifiche per l’estrazione degli analiti di interesse da matrici liquide con connessione ad un sistema da vuoto.

Sonicatore (Branson, mod. 2510) per l’estrazione, con gli opportuni solventi, degli analiti di interesse da determinate matrici solide.

ASE 150 (Dionex, Thermoscientific), per l’estrazione liquida pressurizzata (PLE) di contaminanti da matrici solide

Speed Extractor E-916 (Buchi), per l’estrazione liquida pressurizzata (PLE) di 6 campioni in parallelo, anche con differenti metodologie.

Rotavapor R 100 (Buchi), munito di interfaccia elettronico per il controllo del sistema da vuoto e del refrigeratore a ricircolo.

Rotavapor R 100 (Buchi), munito di interfaccia elettronico per il controllo del sistema da vuoto e del refrigeratore a ricircolo.

Gas Cromatografo (Thermo Fisher, Trace 3000) accoppiato con rivelatore a spettrometria di massa(Thermo Fisher, ISQ7000). Il Sistema è munito di un autocampionatore per l’esecuzione di analisi in sequenza (Thermo Fisher. AI 1310). Tale Sistema è interamente gestito mediante il Chromeleon Software.

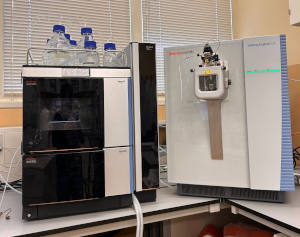

HPLC (sistema binario, Vanquish TM Core HPLC system, Thermo Scientific TM, Italia, Perkin Elmer, USA) accoppiato con rivelatore a spettrometria di massa ad altarisoluzione (Orbitrap Exploris 120, Thermo Scientific TM, Italia). Tale sistema è gestito mediante ilsoftware Xcalibur (versione 5.1).

Per informazioni: Dott.ssa Luisa Patrolecco – luisa.patrolecco AT cnr.it

Ancoraggi strumentati Sud Adriatico

Ancoraggi strumentati Sud Adriatico - ULTIMO TITOLO Ancoraggio Strumentato Permanente Adriatico (ex) MSA AGGIORAMENTO 2023

Sistema osservativo del cascading di NAdDW in Adriatico Meridionale (Mooring Southern Adriatic, MSA)

MSA

L'Adriatico meridionale è la parte più profonda del Mare Adriatico con una profondità massima di 1200 m. Nella sua parte occidentale, le acque superficiali provenienti dall'Adriatico settentrionale scorrono verso sud lungo la costa italiana, mentre le acque ioniche scorrono verso nord lungo la costa croata. Sotto lo strato superficiale, l’acqua intermedia levantina modificata (MLIW), proveniente dal Mediterraneo orientale, entra nel mare Adriatico sul lato orientale dello Stretto di Otranto, ad una profondità compresa tra 200-600 m.

L'Adriatico meridionale è un sito di formazione di acqua densa, l'Adriatic Deep Water (AdDW). Questa viene generata attraverso una convezione verticale profonda di oceano aperto, causata dalla perdita di calore superficiale a seguito di eventi di vento freddo che si verificano nel tardo inverno. Occasionalmente, contribuiscono all'AdDW anche le acque dense che si formano in piattaforma nel Nord Adriatico (NAdDW), durante l'inverno prodotte anche in questo caso dalla perdita di calore superficiale e dall'evaporazione causate dalle tempeste di Bora. La NAdDW costituisce l'acqua più densa di tutto il Mediterraneo orientale, scorre principalmente lungo la piattaforma occidentale del Mar Adriatico centrale come corrente di fondo seguendo il gradiente topografico e arriva al promontorio del Gargano dopo 2-4 mesi da quando è stata prodotta. Recentemente sono stati osservati tempi di arrivo più brevi (3-4 settimane). Una volta arrivata al ciglio della piattaforma continentale sprofonda verso il centro dell’Adriatico Meridionale lungo la scarpata di fronte al Gargano o attraverso il canyon di Bari, trasportando ossigeno disciolto, nutrienti, particellato, ed inquinanti agli ecosistemi bentonici profondi.

L'Adriatico meridionale è un sito di formazione di acqua densa, l'Adriatic Deep Water (AdDW). Questa viene generata attraverso una convezione verticale profonda di oceano aperto, causata dalla perdita di calore superficiale a seguito di eventi di vento freddo che si verificano nel tardo inverno. Occasionalmente, contribuiscono all'AdDW anche le acque dense che si formano in piattaforma nel Nord Adriatico (NAdDW), durante l'inverno prodotte anche in questo caso dalla perdita di calore superficiale e dall'evaporazione causate dalle tempeste di Bora. La NAdDW costituisce l'acqua più densa di tutto il Mediterraneo orientale, scorre principalmente lungo la piattaforma occidentale del Mar Adriatico centrale come corrente di fondo seguendo il gradiente topografico e arriva al promontorio del Gargano dopo 2-4 mesi da quando è stata prodotta. Recentemente sono stati osservati tempi di arrivo più brevi (3-4 settimane). Una volta arrivata al ciglio della piattaforma continentale sprofonda verso il centro dell’Adriatico Meridionale lungo la scarpata di fronte al Gargano o attraverso il canyon di Bari, trasportando ossigeno disciolto, nutrienti, particellato, ed inquinanti agli ecosistemi bentonici profondi.

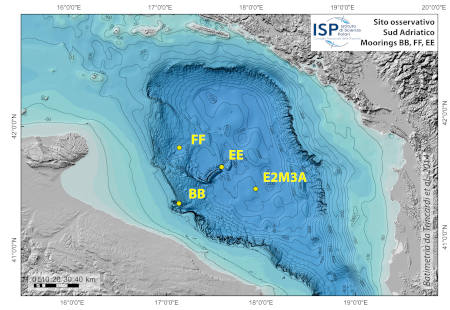

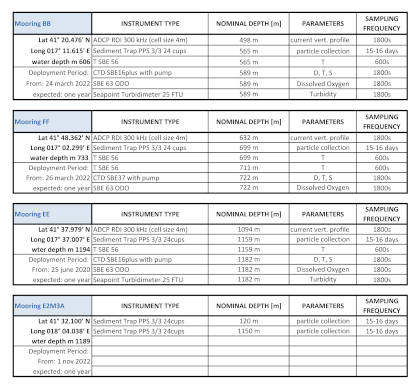

Per monitorare l’arrivo stagionale dell’acqua densa proveniente dall’Adriatico settentrionale, e la sua variabilità interannuale e su lungo periodo per effetto dei cambiamenti climatici, è stato posizionato un sistema osservativo basato su tre catene correntometriche: i moorings BB, EE e FF. Questo sistema è stato attivato e finanziato a partire dal 2004 da diversi progetti scientifici (EU-EuroSTRATAFORM, EU-HERMIONE, PRIN-OBAMA, EU-Perseus, EU-CoCoNet, Progetto bandiera Ritmare (SP5-WP5-AZ3) e Strategia per l’ambiente marino (D. L. 190/2010). Inoltre questi ancoraggi oceanografici fanno parte della rete osservativa italiana di punti fissi (IFON) e, sono supportati dall’Ufficio Programmazione e Grant Office del CNR.

Per monitorare l’arrivo stagionale dell’acqua densa proveniente dall’Adriatico settentrionale, e la sua variabilità interannuale e su lungo periodo per effetto dei cambiamenti climatici, è stato posizionato un sistema osservativo basato su tre catene correntometriche: i moorings BB, EE e FF. Questo sistema è stato attivato e finanziato a partire dal 2004 da diversi progetti scientifici (EU-EuroSTRATAFORM, EU-HERMIONE, PRIN-OBAMA, EU-Perseus, EU-CoCoNet, Progetto bandiera Ritmare (SP5-WP5-AZ3) e Strategia per l’ambiente marino (D. L. 190/2010). Inoltre questi ancoraggi oceanografici fanno parte della rete osservativa italiana di punti fissi (IFON) e, sono supportati dall’Ufficio Programmazione e Grant Office del CNR.

Dal 2021 i siti BB e FF, sono entrati a far parte del consorzio EMSO-ERIC (European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory European-Research Infrastructure Consortium) come nodo osservativo del mare Adriatico meridionale composto dagli ancoraggi BB e FF e dal sito osservativo E2M3A gestito da OGS Trieste. EMSO-ERIC è un'infrastruttura europea di ricerca diffusa per l'osservazione degli oceani, che consente il monitoraggio a lungo termine e anche in tempo reale dei processi oceanici. Consiste di un sistema di Regional Facilities ubicate in siti marini strategici dei mari europei, nel Nord Est Atlantico, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Ogni sito è equipaggiato con sensori multidisciplinari posizionati sul fondo marino e lungo la colonna d’acqua per misurare in continuo parametri fisici e bio-geochimici che consentono la comprensione e la descrizione di ecosistemi marini, il monitoraggio del cambiamento climatico e forniscono informazioni relativi a rischi naturali. La partecipazione al consorzio EMSO-ERIC include anche la misura dei flussi verticali di materiale particellato, tramite di n. 2 trappole di sedimento, nel mooring profondo dell’osservatorio E2-M3A (gestito da OGS Trieste) ubicato al centro della fossa Sud Adriatica.

La partecipazione ad EMSO-ERIC è sostenuta anche dalle attività della Joint Research Unit Italiana del consorzio (EMSO Italia). Infine il mooring BB è parte della Rete di Misurazioni in continuo a lungo termine della temperatura e salinità delle acque profonde del Mediterraneo (Programma Hydrochanges della CIESM).

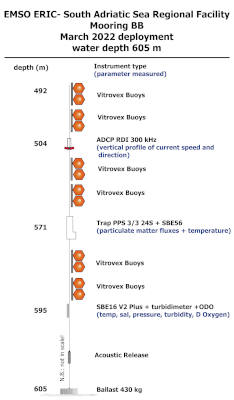

L'ubicazione dei siti è stata scelta sulla base dell'integrazione di osservazioni morfo-batimetriche che definivano le aree in cui il passaggio delle acque dense era più probabile con previsioni basate sulla modellizzazione del deflusso delle acque dense. Il mooring BB è posizionato nel ramo settentrionale del canyon di Bari, il mooring EE è posizionato in un’area in erosione prospiciente il Dauno seamount, a circa 1200m di profondità, e il mooring FF è sulla scarpata continentale antistante il promontorio del Gargano (Schema mooring BB). I sensori oceanografici sono fissati a diverse altezze nella parte più profonda della colonna d'acqua. Le infrastrutture sono ubicate in mare aperto ed è possibile raggiungerle solo tramite un mezzo navale. Il porto di attracco principale più vicino è Bari. Il sito BB dista dal porto circa 20 mn, il sito FF circa 40 mn, il sito EE dista 45 mn ed il sito E2M3A circa 60 nm.

Gli strumenti impiegati sono dotati di memoria ed alimentazione interna. I dati oceanografici sono scaricati in modalità delayed durante la manutenzione degli ancoraggi che avviene con cadenza semestrale o annuale. Durante la manutenzione gli ancoraggi vengono recuperati per eseguire lo scarico dei dati, la raccolta dei campioni delle trappole, la sostituzione delle batterie e la verifica della funzionalità prima della rimessa a mare. Queste manutenzioni sono state eseguite utilizzando diverse navi da ricerca del CNR (R/V Urania, R/V Minerva Uno e N/O G. Dallaporta) o navi di opportunità nell’ambito delle attività sperimentali dei progetti sopracitati.

Personale coinvolto: Stefano Miserocchi (stefano.miserocchi AT cnr.it), Leonardo Langone e Patrizia Giordano.

Corsolini Simonetta

Ricercatore confermato presso il Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell’Università di Siena dal 1 novembre 2001. Attualmente è docente dei corsi: Ecotossicologia delle Aree Remote (Laurea Magistrale); Ecologia Marina (Laurea Triennale). E' responsabile del Curriculum Biology, Ecology, Biodiversity del Dottorato di Interesse Nazionale in Scienze POlari (sede Università ca' Foscari di Venezia); è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari. Collabora con colleghi di università/enti di ricerca italiani e stranieri. Dal 1994 fa parte del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e ha partecipato a sette Spedizioni Antartide. Fa parte del programma internazionale TUNU-Programme: Euro-Arctic Marine Fishes—Diversity and Adaptation, coordinato dalla UiT The Arctic University of Norway a Tromsø, partecipando a sei spedizioni in Artide.

Ricercatore confermato presso il Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell’Università di Siena dal 1 novembre 2001. Attualmente è docente dei corsi: Ecotossicologia delle Aree Remote (Laurea Magistrale); Ecologia Marina (Laurea Triennale). E' responsabile del Curriculum Biology, Ecology, Biodiversity del Dottorato di Interesse Nazionale in Scienze POlari (sede Università ca' Foscari di Venezia); è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari. Collabora con colleghi di università/enti di ricerca italiani e stranieri. Dal 1994 fa parte del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e ha partecipato a sette Spedizioni Antartide. Fa parte del programma internazionale TUNU-Programme: Euro-Arctic Marine Fishes—Diversity and Adaptation, coordinato dalla UiT The Arctic University of Norway a Tromsø, partecipando a sei spedizioni in Artide.

E' Presidente del Action Group "Input Pathways of Persistent Organic Pollutants to Antartide, ImPACT" del Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR). Dal 2019 è membro del Expert Group on POPs del Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP).

E' responsabile del Laboratorio di Ecotossicologia e Aree Remote (ERRe LAB) del Dipartimento di afferenza. I principali interessi di ricerca includono l’ecotossicologia dei contaminanti organici persistenti (POPs) nelle Regioni Polari e l’ecologia marina, in particolare: flussi di POP tra comparti abiotici e biotici e tra i livelli tessuto-comunità; bioaccumulo in predatori e reti trofiche; valutazione del rischio (TEQ); studio di POP e contaminanti emergenti; POP in alimenti e rischio per l'uomo (TWI, EDI); ecologia di uccelli marini (1994-2005).

Pescatore Tanita

Ha conseguito una laurea in Ecobiologia (LM) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta frequentando il Dottorato in Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali presso l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo).

Ha conseguito una laurea in Ecobiologia (LM) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta frequentando il Dottorato in Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali presso l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo).

Le sue attività di ricerca sono focalizzate sulla dinamica e il destino di alcuni contaminanti organici (tensioattivi anionici e pesticidi) presenti nel suolo, in differenti scenari di esposizione e gli effetti che queste sostanze possono avere sulla comunità microbica naturale e sul comportamento di organismi terrestri (es. il lombrico E. foetida).

Ha inoltre acquisito esperienza nello studio della presenza e del destino di microinquinanti organici persistenti (es. IPA, PCB, NP) in diversi compartimenti ambientali e la loro possibile interazione con il biota, anche attraverso lo sviluppo e la validazione di metodologie analitiche selettive (es. GC-MS).

ClimRisk2020: Time for Action! - 21-23 October 2020

Conferenza annuale 2020

Conferenza annuale 2020

Il convegno, organizzato on-line, avrà una sessione specifica dedicata a:

Glaciers, ice sheets, sea–ice: climate of the past and future tipping points

SESS report 2020

The call for contributions to the 2nd SESS report is open

The call for contributions to the 2nd SESS report is open

Deadline: 15 April 2020

SESS Report 2020 Web page

Training course on terrestrial remote sensing in Svalbard: now open also for non-members

This autumn, SIOS will offer a training course on how to effectively use remote sensing data acquired from satellites, from the air or from the ground, and their associated tools and software in the context of terrestrial research in Svalbard. The course is intended for field scientists, Ph.D. students and technicians with no or little experience with remote sensing techniques. The training will be delivered by remote sensing experts from SIOS member institutions, international teachers and potential virtual talks from ESA experts.

This autumn, SIOS will offer a training course on how to effectively use remote sensing data acquired from satellites, from the air or from the ground, and their associated tools and software in the context of terrestrial research in Svalbard. The course is intended for field scientists, Ph.D. students and technicians with no or little experience with remote sensing techniques. The training will be delivered by remote sensing experts from SIOS member institutions, international teachers and potential virtual talks from ESA experts.

Application deadline: 7 June 2020

SIOS Web page

Laboratorio di Geochimica Organica

Breve descrizione

Breve descrizione

Nel laboratorio di Geochimica Organica dell'ISP di Bologna ricercatori e studenti si occupano di processi moderni e ricostruzioni paleo accoppiando l’informazione fornita dai biomarcatori fossili e dagli isotopi stabili del carbonio/azoto. I biomarcatori e gli isotopi stabili, collettivamente chiamati proxy, sono infatti strumenti di indagine per la comprensione dei feedback tra clima e cicli biogeochimici. Il laboratorio è dotato di diversi sistemi per estrarre, purificare e analizzare una serie di biomarcatori tra cui composti terrestri (e.g. fenoli della lignina, lipidi a catena alifatica, prodotti derivati dalla cutina) per comprendere lo scambio terra-oceano di carbonio (e.g. fusione del permafrost, piene fluviali, etc), alchenoni per indagini paleo sulla temperatura superficiale dell’oceano e isoprenoidi altamente ramificati per ricostruzioni paleo di ghiaccio marino. Inoltre, il laboratorio è dotato di un Preparative Fraction Collector (Agilent-Gerstel) per l'isolamento dei singoli composti. Questa tecnica, dedicata alle analisi al radiocarbonio dei biomarcatori, trova diversi impieghi come sviluppo di modelli di età per gli archivi climatici sedimentari e lo studio dei processi legati alla fusione del permafrost.

Strumentazione

Il laboratorio di Geochimica Organica è dotato di diversi sistemi gascromatografici per la quantificazione degli isotopi stabili del carbonio e azoto, per l’analisi elementale della sostanza organica (CHNS) e la quantificazione/isolamento di biomarcatori organici. La strumentazione disponibile include:

- Thermo Fisher Scientific FLASH 2000 Element Analyzer accoppiato ad uno spettrometro di massa DeltaQ (EA-IRMS)

- GC Agilent GC 7820-MSD EI 5977B

- GC Agilent 8860-FID G2790A

- GC Agilent 8890 integrato con un sistema di purificazione Gerstel PFC (Preparative Fraction Collector).

Per informazioni: Dott. Tommaso Tesi - tommaso.tesi AT cnr.it

Ph.D in Science and Management of Climate Change

The PhD programme in Science and Management of Climate Change is a joint initiative between Ca’ Foscari University of Venice and the Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC)

The PhD programme in Science and Management of Climate Change is a joint initiative between Ca’ Foscari University of Venice and the Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC)

The programme is taught entirely in English. Duration: 4 years

Details

Dottorato in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari

Il Dottorato ha sede presso le strutture del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena. Il Dottorato in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari ha una forte connotazione inter- e multidisciplinare (settori scientifico disciplinari delle aree CUN 03, 04, 05 e 07) e si propone di fornire una formazione post-laurea di alto livello nelle ricerche, sia di base che applicate, rivolte allo studio del funzionamento e delle interazioni tra i diversi comparti della Terra, le quali trovano una sintesi nella cosiddetta Earth System Science.

Il Dottorato ha sede presso le strutture del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena. Il Dottorato in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari ha una forte connotazione inter- e multidisciplinare (settori scientifico disciplinari delle aree CUN 03, 04, 05 e 07) e si propone di fornire una formazione post-laurea di alto livello nelle ricerche, sia di base che applicate, rivolte allo studio del funzionamento e delle interazioni tra i diversi comparti della Terra, le quali trovano una sintesi nella cosiddetta Earth System Science.

Pagina dettagli - Dottorato in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari

MASTER Universitario in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle Risorse e Studi Artici

La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) e Unitelma Sapienza, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il CNR, organizzano il Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici. L'obiettivo del Master è di sviluppare capacità e competenze nei settori della green economy, della geopolitica dell'energia e delle risorse con particolare attenzione all'eco-sostenibilità e all'utilizzo responsabile del territorio. Un focus approfondito sarà dedicato all'importanza geostrategica ed economica delle Regioni artiche.

La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) e Unitelma Sapienza, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il CNR, organizzano il Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici. L'obiettivo del Master è di sviluppare capacità e competenze nei settori della green economy, della geopolitica dell'energia e delle risorse con particolare attenzione all'eco-sostenibilità e all'utilizzo responsabile del territorio. Un focus approfondito sarà dedicato all'importanza geostrategica ed economica delle Regioni artiche.

Collaborazioni

Nazionali

L’ ISP collabora con diversi enti di ricerca nazionali, oltre che con molteplici università, e fornisce supporto tecnico-scientifico e know-how in progetti di cooperazione con enti pubblici ed aziende private.

Molti temi di ricerca sono sviluppati in collaborazione con altri istituti del dipartimento DSSTTA, come ad esempio i tre istituti dedicati allo studio del mare (ISMAR, IAS, IRBIM) e quelli dedicati allo studio dell’atmosfera (ISAC, IIA). Questo permette di estendere le competenze interne in modo complementare e multidisciplinare.

Le attività di ricerca geologica e idrologica vengono sviluppate in sinergia con IGG e IGAG, anch’essi attivi nella ricerca polare artica e antartica.

Le attività di ricerca sugli ecosistemi terrestri sono svolte in sinergia con IRET.

Tra le collaborazioni con altri enti nazionali figurano quelle con ENEA, INGV, OGS, INRiM, INAF, mentre per quanto riguarda le università troviamo i dipartimenti di chimica delle università di Firenze, Pisa, Perugia, Torino e Genova e il dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica di Venezia.

Collaborazioni in altri ambiti sono in atto con l’università dell’Insubria, La Sapienza, di Messina, Firenze, Napoli, il Politecnico di Milano e l’università di Milano-Bicocca.

Ocean Space Nowtilus - L'Ecosistema lagunare

L'Ecosistema lagunare con Luigi Cavaleri, oceanografo all’ISMAR-CNR, Fabiana Corami, biologa, Istituto di Scienze Polari del CNR (CNR-ISP); e Beatrice Rosso, ricercatrice, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari.

L'Ecosistema lagunare con Luigi Cavaleri, oceanografo all’ISMAR-CNR, Fabiana Corami, biologa, Istituto di Scienze Polari del CNR (CNR-ISP); e Beatrice Rosso, ricercatrice, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari.

Podcast disponibile a partire da venerdì 5 giugno, ore 16.00.

Agenda della manifestazione

WEBINAR on the European Polar Research Programme - 11 June 2020

Conferences and workshops

Conferences and workshops

Webinar on the European Polar Research Programme

11th June 2020 - Time: 10:00 - 13:00 CEST

Place: online. Please register here

Amministrazione

ANTONELLI GIUSEPPE - Segretario amministrativo

ANTONELLI GIUSEPPE - Segretario amministrativo

E-mail: giuseppe.antonelli AT cnr.it

CESTER VALENTINA

CESTER VALENTINA

E-mail: valentina.cester AT cnr.it

CIALLI PAMELA

CIALLI PAMELA

E-mail: pamela.cialli AT cnr.it

COSENZA ALESSANDRO

COSENZA ALESSANDRO

E-mail: alessandro.cosenza AT cnr.it

DI LEO GUGLIELMO

DI LEO GUGLIELMO

E-mail: guglielmo.dileo AT cnr.it

NOGAROTTO ALESSIO

NOGAROTTO ALESSIO

E-mail: alessio.nogarotto AT cnr.it

SACCHETTO ALESSIO

E-mail: alessio.sacchetto AT cnr.it

ZANELLA JACOPO

ZANELLA JACOPO

E-mail: jacopo.zanella AT cnr.it

ZANOTTO EMANUELA

ZANOTTO EMANUELA

E-mail: emanuela.zanotto AT cnr.it

Laboratorio di Biodiversità acustica ed ecologia marina (BioSoundEcology Lab)

Breve descrizione

Breve descrizione

Le attività sperimentali svolte presso il BioSoundEcology Lab della sede di Messina si concentrano sull’analisi delle sorgenti acustiche sottomarine biologiche e lo studio delle dinamiche ecologiche degli animali marini vertebrati ed invertebrati che popolano gli habitat polari. Inoltre, le attività del laboratorio hanno un focus sulla valutazione degli impatti delle sorgenti acustiche di natura antropica sull’ecologia, la fisiologia ed il comportamento degli organismi marini. In particolare, attraverso lo studio dei suoni generati dagli animali, vengono approfonditi gli aspetti relativi alla loro biologia ed ecologia. L’analisi del rumore generato da attività umane, invece, fornisce gli elementi utili a comprendere gli effetti sugli animali attraverso lo studio delle risposte comportamentali e dello status fisiologico degli stessi.

Matrici di interesse

Le attività sono rivolte principalmente agli habitat marini.

Tecniche di studio

Vengono applicati metodi di acquisizione passiva dei dati acustici sia in field che in ambiente controllato e delle risposte animali al disturbo sonoro ambientale:

- Analisi dei dati acustici;

- Stima del rumore sottomarino e delle componenti acustiche ambientali;

- Valutazione delle dinamiche ecologiche attraverso l’analisi delle vocalizzazioni degli animali marini;

- Analisi delle variazioni biochimiche, fisiologiche e comportamentali degli animali esposti a disturbo acustico;

- Studio dell’ecologia acustica dei mammiferi marini.

Strumentazione

Il laboratorio è fornito di strumentazione per il monitoraggio acustico passivo (idrofoni cablati e sistemi autonomi di acquisizione dati acustici) e per lo studio in ambiente controllato degli effetti del rumore sugli organismi marini (videocamere, amplificatore, trasduttore acustico, software per l’analisi acustica e comportamentale).

Per informazioni: Dott. Francesco Filiciotto – francesco.filiciotto AT cnr.it

Laboratorio di Chimica dell’Idrosfera (HydroChem)

Breve descrizione

Breve descrizione

Nel laboratorio HydroChem, presso la sede di Messina, si eseguono analisi chimiche per la caratterizzazione dei corpi idrici marini (costieri e pelagici) e lacustri, fornendo supporto tecnico-scientifico allo studio dei cicli biogeochimici e dei processi ecologici anche in relazione all’acidificazione marina, così come agli studi sulle biomasse microbiche condotte nel Laboratorio di Microscopia. In particolare, vengono eseguite analisi di ossigeno, salinità, pH, nutrienti (azoto e fosforo) e carbonio organico particellato. Nell’ambito dell’attività monitoraggio ambientale, diversi prototipi di analizzatori di nutrienti sono stati sperimentati sia su piattaforma fissa che su battello, in siti pristini o soggetti a inquinamento antropico.

Matrici di interesse

Le matrici analizzate sono in massima parte riconducibili all’idrosfera (acque marine e lacustri, brine).

Strumentazione

Il laboratorio è fornito di strumentazione di base per la chimica ambientale [spettrofotometro, spettrofluorimetro, luminometro, buretta digitale per titolazione ossigeno, centrifuga, salinometro, analizzatori automatici per nutrienti (ammoniaca, nitriti, nitrati e ortofosfati), cappe ad estrazione, pompe da vuoto, setti filtrazione, agitatore magnetico, pHmetro].

Per informazioni: Dott. Filippo Azzaro – filippo.azzaro AT cnr.it

Laboratorio di Ecologia e Biotecnologie Microbiche (EcoBiM)

Breve descrizione

Breve descrizione

Le attività sperimentali svolte nel laboratorio EcoBiM, presso la sede di Messina, riguardano lo studio ecologico e biotecnologico dei microrganismi, in particolare procarioti, che popolano gli habitat polari marini e terrestri. Vengono approfonditi aspetti ecologici quali la diversità dei microrganismi, la loro risposta a condizioni di stress ambientale (derivanti da forzanti naturali o antropiche, quali cambiamento climatico e contaminazione chimica), le implicazioni astrobiologiche della vita in ambienti estremi, l’evoluzione e l’adattamento in ambienti polari. Il laboratorio svolge, inoltre, analisi rivolte alla valutazione delle capacità metaboliche e potenzialità biotecnologiche di microrganismi cold-adapted, ricercando biomolecole con applicazioni industriali e batteri in grado di rimuovere sostanze inquinanti a bassa temperatura in una visione di biorisanamento.

Matrici di interesse

Le matrici analizzate sono in massima parte riconducibili all’idrosfera (acque marine, fluviali e lacustri, brine) ed alla criosfera (permafrost, neve, ghiaccio marino e continentale, brine intrapermafrost), ma sono oggetto di studio anche i suoli ed i sedimenti. Particolare interesse riveste, inoltre, lo studio delle interazioni tra microorganismi e superfici biotiche (ad esempio, organismi pelagici e bentonici) ed abiotiche (come comunità microbiche colonizzanti materiali polimerici, indicate con il termine di plastisfera).

Tecniche di studio

Per la caratterizzazione microbiologica di ambienti estremi, analogamente alle procedure analitiche comunemente applicate per lo studio di aree temperate, si fa ricorso a metodi dipendenti (colturali) ed indipendenti (biomolecolari e biochimici) dalla coltivazione, tra cui:

- isolamento e mantenimento in coltura pura di ceppi batterici;

- tipizzazione fenotipica (caratteristiche fisiologiche, biochimiche e morfologiche) e genotipica (analisi delle sequenze di 16S rRNA e ricerca di geni funzionali) di batteri coltivabili;

- screening colturali per la ricerca di biomolecole utili (tra cui antibiotici, esopolisaccaridi, biosurfattanti);

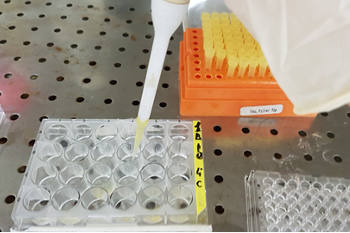

- valutazione delle capacità metaboliche della comunità microbica attraverso saggi miniaturizzati;

- ibridazione in situ con sonde oligonucleotidiche (CARD-FISH) per caratterizzazione di comunità microbiche;

- estrazione di DNA e RNA ambientale per studi di metagenomica e metatrascrittomica;

- allestimento di microcosmi arricchiti con contaminanti organici ed inorganici e test di degradazione.

Strumentazione

Il laboratorio è fornito di strumentazione di base per la microbiologia ambientale ed applicata (cappa a flusso laminare, autoclave, incubatori e bagni termostatati, centrifughe, apparati di filtrazione, sonicatori, spettrofotometri, fluorimetri) e di attrezzature per la biologia molecolare (termociclatore e apparecchi per elettroforesi).

Per informazioni: Dott.ssa Angelina Lo Giudice - angelina.logiudice AT cnr.it

Laboratorio di Microscopia Ambientale (MAMB)

Breve descrizione

Breve descrizione

Le attività sperimentali svolte presso il laboratorio MAMB della sede di Messina sono rivolte allo studio ecologico dei microorganismi applicando metodi specifici per la determinazione della abbondanza e biomassa dei procarioti (Batteri e Archea) e del fitoplancton, nonché per la descrizione morfometrica e morfologica a livello cellulare. La valutazione di tali caratteristiche fenotipiche fornisce un differente approccio all’analisi della struttura dell’ecosistema e permette di valutare l’eterogeneità delle popolazioni naturali. Variazioni di taglia, forma e morfologia cellulare sono considerati indicatori sensibili dei cambiamenti trofici e climatici negli ecosistemi. Il laboratorio svolge inoltre analisi per la quantificazione delle cellule vitali (Live/Dead) e respiranti (CTC+) utilizzando specifici biomarker microbici. Le attività del laboratorio vengono svolte anche a supporto dei Laboratori EcoBiM e BiogeM.

Matrici di interesse

Le matrici analizzate sono in massima parte riconducibili all’idrosfera (acque marine, fluviali e lacustri, brine), a suolo, sedimenti, al biofilm, alla criosfera (permafrost, neve, ghiaccio marino e continentale, brine intrapermafrost) e ad organismi acquatici.

Tecniche di studio

Tecniche microscopiche in epifluorescenza ed analisi d’immagine per la:

- determinazione della biomassa dei procarioti mediante conteggio e analisi morfometrica e morfologica delle cellule utilizzando filtri selettivi per il DAPI (4',6-diamidin-2-fenilindolo);

- determinazione delle cellule dotate di fluorescenza primaria utilizzando filtri selettivi specifici;

- quantificazione delle cellule dotate di attività respiratoria (5-Cyano-2,3-ditolyl-tetrazolium chloride- CTC), utilizzando filtri selettivi per la rodamina;

- quantificazione delle cellule vitali con membrane integre (Live/Dead) utilizzando filtri selettivi per la fluoresceina e rodamina;

- identificazione di cellule batteriche target mediante tecniche di immunofluorescenza (anticorpi fluoresceinati);

- stima dell’abbondanza relativa di gruppi filogenetici microbici mediante CARD-FISH (catalyzed reporter deposition-fluorescence in situ hybridization).

Strumentazione

- Microscopio ad epifluorescenza Zeiss AXIOPLAN 2 Imaging equipaggiato con videocamera digitale AXIOCAMHR (Zeiss) e software AXIOVISION 3.1. Caratteristiche tecniche. Lampada a vapori di mercurio ad alta pressione (100 W); obiettivo ad immersione 100XPlan-Neofluar; oculari da 10 X di cui uno dotato di reticolo quadrettato; set di filtri ottici interscambiabili e appropriati per:

DAPI: eccitazione G365, ripartitore cromatico FT395 e filtro di sbarramento LP420;

Fluorescenza primaria: BP450-490/FT510/LP515;

Rodamina: BP546/12; FT580; LP590;

Fluoresceina: BP450-490; FT510; LP520.

Per informazioni: Dott.ssa Giovanna Maimone – giovanna.maimone AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Messina

Laboratorio di Biogeochimica Microbica (BiogeM)

Breve descrizione

Breve descrizione

Le attività di ricerca condotte nel laboratorio BiogeM presso la sede di Messina sono finalizzate allo studio dei processi biologici marini e terrestri che modulano e influenzano le caratteristiche chimiche dell’ambiente polare e i relativi cicli di materia ed energia, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Particolare attenzione è rivolta alla valutazione del ruolo dei microorganismi nel ciclo globale del carbonio e nei cicli biogeochimici dei nutrienti (azoto, fosforo) di ambienti marini e lacustri, attraverso lo studio dei processi sia produttivi che degradativi. Tra questi, le attività coinvolte nella decomposizione dei polimeri organici, tramite attività enzimatiche microbiche, ed i processi di mineralizzazione attraverso la respirazione microbica. I processi biogeochimici mediati dalla componente microbica sono oggetto di studio anche nell’ambito della criosfera per comprendere il significato ecologico dei microbi nel permafrost, e la loro capacità di mantenere un metabolismo attivo in condizioni di vita estreme. Insieme ai processi microbici legati alla pompa biologica ed alla decomposizione della materia organica, vengono determinati anche una serie di parametri biogeochimici indiretti connessi alla biomassa fitoplanctonica e batterica (Clorofilla, ATP, lipopolisaccaridi-LPS).

Matrici di interesse

Le matrici analizzate sono in massima parte riconducibili all’idrosfera (acque marine, fluviali e lacustri, brine), a suolo, sedimenti, al biofilm, alla criosfera (permafrost, neve, ghiaccio marino e continentale, brine intrapermafrost) e ad organismi acquatici.

Tecniche di studio

Presso il laboratorio BiogeM vengono effettuate misure per la determinazione dei seguenti parametri:

- Produzione primaria fitoplanctonica;

- Attività respiratoria microbica (O2 consumato; CO2 prodotta) (tramite saggio ETS);

- Attività enzimatiche microbiche (leucin aminopeptidasi, beta-glucosidasi e fosfatasi alcalina) (mediante substrati fluorogenici);

- Produzione batterica eterotrofica;

- Contenuto in Clorofilla-a totale e frazionata (pico-, nano- e micro-fitoplanctonica), feopigmenti;

- ATP microbico nelle frazioni pico-, nano e microplanctoniche;

- Analisi quantitativa dei lipopolisaccaridi (LPS) mediante il test cromogenico LAL.

Strumentazione

Spettrofluorimetro, Luminometro, fluorimetro, spettrofotometro corredato di lettore di fluorescenza su piastre a 96 pozzetti, incubatore, autoclave, bilancia, omogenizzatore, sistemi di filtrazione, centrifuga refrigerata.

Per informazioni: Dott.ssa Gabriella Caruso – gabriella.caruso AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Messina

Osservazione, rimozione manuale e riconoscimento dello zooplancton catturato in colonna d’acqua mediante trappole di sedimento

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Tipologia: Tirocinio curricolare

Titolo: Osservazione, rimozione manuale e riconoscimento dello zooplancton catturato in colonna d’acqua mediante trappole di sedimento

Tutor/Docente di riferimento: Dr. Patrizia Giordano, tel. 051 6398902, e-mail: patrizia.giordano AT cnr.it

Tecniche di laboratorio per il trattamento e analisi di campioni di trappole di sedimento per la stima dei flussi verticali di materiale particellato e di sostanza organica nella colonna d’acqua

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Tipologia: Tirocinio curricolare

Titolo: Tecniche di laboratorio per il trattamento e analisi di campioni di trappole di sedimento per la stima dei flussi verticali di materiale particellato e di sostanza organica nella colonna d’acqua

Tutor/Docente di riferimento: Dr. Patrizia Giordano, tel. 051 6398902, e-mail: patrizia.giordano AT cnr.it

Long-term variability of zooplankton communities in an Artic fjord (Kongsfjorden, Svalbard) in relation of climate variability (2010-2020)

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Tipologia: Tesi di Laurea

Titolo: Long-term variability of zooplankton communities in an Artic fjord (Kongsfjorden, Svalbard) in relation of climate variability (2010-2020)

Tutor/Docente di riferimento: Dr. Patrizia Giordano, tel. 051 6398902, e-mail: patrizia.giordano AT cnr.it

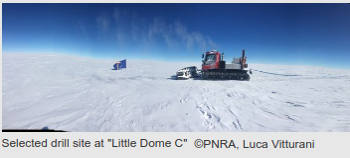

Vittuari Luca

Professore ordinario afferente al Settore Concorsuale 08/A4 – Geomatica, presso l'Università di Bologna - Dipartimento DICAM. Coordinatore del corso di Dottorato PhD@DICAM composto di quattro curricula (Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali). Responsabile scientifico del Laboratorio di Rilievo e Geomatica (LARIG). Parte dell’International GNSS Service e membro del consorzio universitario internazionale UNAVCO.

Professore ordinario afferente al Settore Concorsuale 08/A4 – Geomatica, presso l'Università di Bologna - Dipartimento DICAM. Coordinatore del corso di Dottorato PhD@DICAM composto di quattro curricula (Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali). Responsabile scientifico del Laboratorio di Rilievo e Geomatica (LARIG). Parte dell’International GNSS Service e membro del consorzio universitario internazionale UNAVCO.

Principali attività scientifiche e di ricerca nelle regioni polari:

- Ricerche in Antartide per lo studio della geodinamica e per lo studio dei movimenti dei ghiacciai, nell'ambito del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA) a partire dal 1990.

- Ad oggi ha partecipato a 10 spedizioni scientifiche in Antartide e una in Artide (Isole Svalbard) nel 2002.

- Responsabile della rete geodetica GPS per lo studio del campo di velocità della superficie del ghiaccio attorno al sito del carotaggio profondo presso Dome Concordia (European Project for Ice Core in Antarctica, EPICA).

- Membro del progetto europeo H2020 Beyond EPICA - Oldest Ice, che ha l'obiettivo di recuperare un carotaggio profondo in ghiaccio in Antartide, in grado di mostrare la storia climatica della transizione del Pleistocene medio e oltre.

- Responsabile della stazione permanente GNSS installata presso la Stazione Concordia.

- Contributo nell'installazione e nell'analisi dei dati di una stazione mareometrica presso Mario Zucchelli Station (MZS, Antartide).

Severi Mirko

Ha conseguito il diploma di laurea in Chimica presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2000. Durante il triennio 2001-2004 ha svolto attività il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze lavorando sulla messa a punto di tecniche semi-continue di Cromatografia Ionica accoppiate a sistemi di Flow Analysis nell’ambito del progetto europeo EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica). In data 20 Aprile 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Chimiche. Ha partecipato attivamente alle campagne nazionali di ricerche in Antartide 2001-2002 e 2003-2004 nelle basi di Dome Concordia e Baia Terra Nova effettuando analisi cromatografiche in situ su un ice core profondo perforato a Dome C nell’ambito del progetto EPICA.

Ha conseguito il diploma di laurea in Chimica presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2000. Durante il triennio 2001-2004 ha svolto attività il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze lavorando sulla messa a punto di tecniche semi-continue di Cromatografia Ionica accoppiate a sistemi di Flow Analysis nell’ambito del progetto europeo EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica). In data 20 Aprile 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Chimiche. Ha partecipato attivamente alle campagne nazionali di ricerche in Antartide 2001-2002 e 2003-2004 nelle basi di Dome Concordia e Baia Terra Nova effettuando analisi cromatografiche in situ su un ice core profondo perforato a Dome C nell’ambito del progetto EPICA.

Dal Giugno 2002 ha partecipato a varie campagne di processamento delle carote di ghiaccio EPICA-DML e TALDICE presso l’Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research di Bremerhaven (D). Ha partecipato a numerose campagne di campionamento in Artide (presso la base Dirigibile Italia a Ny Alesund) per lo studio dei cambiamenti climatici attraverso l’aerosol atmesferico. Dal Dicembre 2004 al 31/01/2018 è stato titolare di varie borse e assegni di ricerca inerenti la messa a punto e l’applicazione di metodi analitici su carote di ghiaccio e archivi climatici. Dal 01/02/2018 al 30/11/2018 è stato Ricercatore Legge 240/10 a tempo determinato (RTDa) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze SSD CHIM/01. A partire dal 01/12/2018 ha ricoperto la posizione di Ricercatore Legge 240/10 a tempo determinato (RTDb) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze SSD CHIM/01. Dal 1 Dicembre 2021 ricopre il ruolo di Professore Associato presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze.

Parmiggiani Flavio

Laurea in Fisica presso Università di Milano. In pensione dal 2013, attualmente opera come ricercatore associato a ISAC-CNR dove, dal 2001, è stato Dirigente di Ricerca.

Laurea in Fisica presso Università di Milano. In pensione dal 2013, attualmente opera come ricercatore associato a ISAC-CNR dove, dal 2001, è stato Dirigente di Ricerca.

L’attività di ricerca recente si è essenzialmente espletata nella partecipazione a 2 progetti europei:

- ICE-ARC

- SPICES

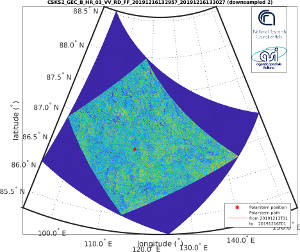

La tematica di ricerca per cui è stata richiesta l’associazione all’ISP-CNR è lo studio delle caratteristiche e della distribuzione del ghiaccio marino in aree polari con immagini SAR.

Gambaro Andrea

Professore Ordinario all’ Università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2003 ha curato l'attività didattica nei Corsi di Laurea in Chimica, in Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro (SCCR), in Scienze e Tecnologie dei Materiali e in Scienze Ambientali.

Professore Ordinario all’ Università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2003 ha curato l'attività didattica nei Corsi di Laurea in Chimica, in Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro (SCCR), in Scienze e Tecnologie dei Materiali e in Scienze Ambientali.

L’attività di ricerca si è focalizzata prevalentemente su: 1) studi sull'origine, l'evoluzione stagionale e il destino ambientale di composti organici solforati di origine biologica (dimetilsolfuro, solfuro di carbonio e dimetilsolfoniopropionato) prodotti nel sistema acquatico; 2) messa a punto di metodologie analitiche per la determinazione di microinquinanti organici (PCB, IPA, PCN, PBDE, PCDD, PCDF, IA) in matrici ambientali (acqua, sedimento, aerosol atmosferico) mediante gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa sia a bassa che ad alta risoluzione; 3) messa a punto di metodologie analitiche per la determinazione di composti organici di origine naturale (amminoacidi, zuccheri, metossifenoli, tossine algali e funginee ecc..) e antropica (fragranze, inquinanti aromatici) in acqua, biota, aerosol, neve e ghiaccio mediante cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa per lo studio della contaminazione locale, globale e i cambiamenti climatici. Tale attività ha portato a collaborazioni con vari gruppi di ricerca (Griffith University, Australia; University of Charleston, U.S.A.; Boston College, U.S.A.; University of Sarajevo, Bosnia Herzegovina; University of Belgrade, Serbia; Aristotle University of Thessaloniki, Grecia; University of Rijeka, Croazia; University of Tirana, Albania ecc..).

Nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide è stato responsabile di Unità Operativa (UO) nel 2004-2006; Responsabile di Progetto nel 2010-2012; Responsabile di UO nel 2013-2014 e dal 2016.

L'attività di ricerca ha portato alla pubblicazione di oltre 140 pubblicazioni di cui 126 appaiono su SCOPUS, 10 capitoli di libri e di circa 200 comunicazioni a Convegni nazionali ed internazionali (h-index= 30).

Becagli Silvia

Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all'Università di Firenze nel 1991 con votazione 110/110 e Lode, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Ambientali nel 1998 con la tesi “Studio dell'ecosistema antartico attraverso l'analisi chimica di carote di ghiaccio”. Dipendente dell’Università di Firenze dal 1999 nel ruolo di Tecnico. Nel 2013 e nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per professore di II Fascia nel settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) e sempre nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione a Professore di I Fascia per lo stesso settore concorsuale.

Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all'Università di Firenze nel 1991 con votazione 110/110 e Lode, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Ambientali nel 1998 con la tesi “Studio dell'ecosistema antartico attraverso l'analisi chimica di carote di ghiaccio”. Dipendente dell’Università di Firenze dal 1999 nel ruolo di Tecnico. Nel 2013 e nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per professore di II Fascia nel settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) e sempre nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione a Professore di I Fascia per lo stesso settore concorsuale.

Si occupa dello sviluppo di metodologie analitiche innovative ad alte prestazioni per la determinazione di ioni e metalli in matrici ambientali, principalmente aerosol, neve e ghiaccio. L’attività di ricerca è finalizzata allo studio le sorgenti e i processi di trasporto dell’aerosol atmosferico in aree a diverso grado di antropizzazione con particolare riguardo alle aeree polari (Artide, Antartide) e marine nel bacino del Mediterraneo Centrale. L’attività include lo studio dei cicli delle sostanze naturali, dei contributi antropici e dell’interazione aerosol-clima, sia per il periodo attuale, dalle misure di aerosol, che per le epoche passate dall’analisi chimica di carote di ghiaccio prelevate in Antartide.

Svolge attività editoriale per le seguenti riviste:

- Special issue jointly organized between Biogeosciences and Atmospheric Chemistry and Physics, Atmospheric deposition in the low-nutrient-low-chlorophyll (LNLC) ocean: effects on marine life today and in the future.

- International Journal Environmental Research and Public Health – Section “Environmental Chemistry and Technology” (IF 2018 = 2.468).

È autrice/co-autrice di più di 110 pubblicazioni indicizzate su ISI Web of Science e Scopus ed ha attualmente un H-index di 30.

Battistel Dario

Professore Associato all'Università Ca' Foscari di Venezia (Italia) dal 2019. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Chimica a Ca' Foscari (2011). I suoi interessi di ricerca sono stati inizialmente focalizzati sullo sviluppo di metodi elettroanalitici per il rilevamento e l'imaging (SECM).

Professore Associato all'Università Ca' Foscari di Venezia (Italia) dal 2019. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Chimica a Ca' Foscari (2011). I suoi interessi di ricerca sono stati inizialmente focalizzati sullo sviluppo di metodi elettroanalitici per il rilevamento e l'imaging (SECM).

Dal 2013, l'attività di ricerca si è focalizzata sullo sviluppo di metodi analitici basati principalmente su GC/MS e sulla loro applicazione nelle scienze ambientali e Palaeoclimatologia. È stato coordinatore del progetto di Ateneo 2015 "L'ultimo albero in piedi" e del progetto "INSIDE" nell'ambito del programma SPIN 2018. È stato responsabile di UO del progetto Evasion nell'ambito del programma PNRA 2016.

L'attività di ricerca ha portato alla pubblicazione di 39 articoli con più di 400 citazioni (H-index 12). Dal 2019 è membro del comitato editoriale come redattore accademico della rivista Plosone e arbitro di diverse riviste scientifiche.

Dal 2013 ha curato l'attività didattica in Climate of the Past (Scienze Ambientali), Metodi Chimici per i Materiali del Patrimonio Culturale (Scienza della Conservazione e Tecnologia per i Beni Culturali) e Chimica Analitica (Chimica e Tecnologie Sostenibili).

Dal 2016 è membro del Consiglio Didattico e membro del Consiglio di Quality Assurance (AQ) in Scienza e Tecnologia della Conservazione per i Beni Culturali dell'Università Ca’ Foscari di Venezia. Membro del Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali dell'Università Ca’ Foscari di Venezia e Membro del Comitato Paritetico Professori- Studenti (Commissione Paritetica Docenti - Studenti CPDS).

Argiriadis Elena

Posizione attuale: Ricercatore presso Istituto di Scienze Polari del CNR, Venezia.

Posizione attuale: Ricercatore presso Istituto di Scienze Polari del CNR, Venezia.

In precedenza: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia dal 2011, anno in cui ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Ambientali. Nel 2016 ha conseguito il dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici presso la stessa università.

Tra i principali interessi di ricerca, il campionamento e monitoraggio atmosferico, le analisi in gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa e la messa a punto di metodi analitici per la determinazione di inquinanti organici persistenti in atmosfera e di biomarker in sedimenti lacustri. Attualmente si occupa principalmente di caratterizzazione di proxy organici in sedimenti, suoli e stalagmiti, finalizzata in particolare alla ricostruzione di paleofuochi, della presenza umana e della composizione della vegetazione durante l’Olocene.

Ha collaborato e collabora a diversi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale (EU-FP7, EU-H2020, NSF-DEB) e coordina il progetto “BioCyCLeS”, finanziato dal Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA 2018). È autrice di 14 articoli su riviste internazionali con più di 240 citazioni (h-index 7). È stata correlatrice di 12 tesi di laurea e si è occupata della segreteria scientifica e dell’organizzazione logistica della Conferenza Annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC) nel 2017 e nel 2018.

Variabilità dei flussi di materiale particellato nel mare Adriatico Meridionale

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Tipologia: Tirocinio, Tesi di Laurea

Titolo: Variabilità dei flussi di materiale particellato nel mare Adriatico Meridionale

Tutor/Docente di riferimento: Dr. Stefano Miserocchi, tel. 051 639880, e-mail: stefano.miserocchi AT cnr.it

Stime del forcing radiativo delle nubi nel plateau antartico e in artico

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Dove: CNR-ISP Sede di Bologna

Tipologia: Tesi di Laurea

Titolo: Stime del forcing radiativo delle nubi nel plateau antartico e in artico

Tutor/Docente di riferimento: Dr. Angelo Lupi, tel. 051 6399588, email: angelo.lupi AT cnr.it

Vitale Vito

Dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze Polari (ISP) del CNR di Bologna, impegnato nella ricerca e gestione delle attività polari dal 1986, sia in Antartide che nell'Artico. Esperto di processi di trasferimento radiativo nell'atmosfera, con particolare attenzione al bilancio radiativo alla superficie e al top dell'atmosfera, e al ruolo che la composizione atmosferica e le caratteristiche della superficie svolgono nella modulazione delle diverse componenti ad onda corta (SW) e a onda lunga (LW), determinandone la variabilità stagionale e inter-annuale. Negli ultimi 10-15 anni, ha promosso anche l'implementazione di piattaforme di osservazione complesse e multidisciplinari, come la Amundsen-Nobile Climate Change Tower a Ny Alesund, per studiare i processi e le interazioni all'interfaccia aria-neve-terra e nel Boundary Layer Atmosferico (ABL).

Dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze Polari (ISP) del CNR di Bologna, impegnato nella ricerca e gestione delle attività polari dal 1986, sia in Antartide che nell'Artico. Esperto di processi di trasferimento radiativo nell'atmosfera, con particolare attenzione al bilancio radiativo alla superficie e al top dell'atmosfera, e al ruolo che la composizione atmosferica e le caratteristiche della superficie svolgono nella modulazione delle diverse componenti ad onda corta (SW) e a onda lunga (LW), determinandone la variabilità stagionale e inter-annuale. Negli ultimi 10-15 anni, ha promosso anche l'implementazione di piattaforme di osservazione complesse e multidisciplinari, come la Amundsen-Nobile Climate Change Tower a Ny Alesund, per studiare i processi e le interazioni all'interfaccia aria-neve-terra e nel Boundary Layer Atmosferico (ABL).

Le attività di ricerca portate avanti, includono anche (i) studi sugli effetti degli eventi di deplezione dell'ozono nell'Artico sui flussi di superficie UV e sulla loro propagazione alle latitudini più basse, (ii) indagini sull'albedo della superficie della neve (a banda larga e spettrale) e sul processi di scioglimento in primavera, (iii) osservazioni dei profili verticali dell'aerosol (stratificazione) nell'ABL polare con palloni frenati (iv) il miglioramento delle misure dell'aerosol nella colonna atmosferica durante la notte polare grazie alla nuova tecnica della fotometria lunare.

Sempre interessato a migliorare le capacità di osservazione in / per ambienti estremi/polari, sviluppando anche strumentazione innovativa. Gli sforzi attuali sono dedicati allo sviluppo di nuovi sistemi per le caratteristiche ottiche della neve (albedo spettrale, riflettanza BRDF), nonché a migliorare le misurazioni atmosferiche sull'oceano in generale, e in particolare la qualità, la continuità e l'accuratezza delle misurazioni sulle navi delle componenti e del bilancio radiativo alla superficie, della nuvolosita' e sue caratteristiche, e dell'aerosol colonnare (AOT).

![]() https://orcid.org/0000-0003-0978-8976 Scholar

https://orcid.org/0000-0003-0978-8976 Scholar

Tesi Tommaso

MS (2003) e PhD (2006) in Scienze Ambientali Marine (Università di Bologna).

MS (2003) e PhD (2006) in Scienze Ambientali Marine (Università di Bologna).

La sua ricerca si concentra sui cambiamenti climatici nei sistemi moderni e antichi con focus sulla criosfera (ghiaccio marino e permafrost). Ha ricevuto due grant Marie Curie per lavorare presso la Oregon State University (USA) e l'Università di Stoccolma (Svezia). Fa parte dell'Editorial Board della rivista Marine Chemistry (Elsevier) con focus su biomarcatori organici marini e ha partecipato come Guest Editor della rivista Ocean Science (Copernicus). È rappresentante italiano e membro del Marine Working Group dello IASC (International Arctic Science Committee).

Ha pubblicato 50 articoli scientifici su riviste peer-review che trattano l'uso di biomarcatori fossili per studiare il cambiamento climatico moderno e paleo. Ha servito come chairman all’European Geophysical Union (EGU) a Vienna (Austria) e all'American Geophysical Union (AGU) Fall meeting a San Francisco (USA. Ha partecipato a 17 spedizioni oceanografiche nel Mediterraneo Mare e Artico combinati rappresentano oltre 200 giorni di attività in mare.

![]() http://orcid.org/0000-0002-1686-3375

http://orcid.org/0000-0002-1686-3375

Impact of the COVID19 outbreak on Italian Polar activities

5 Maggio 2020

Arctic

Svalbard: Based on the national policy adopted in consequences of COVID19 pandemic and the restrictions imposed by Norwegian government and the Governor of Svalbard, CNR cancelled all the upcoming field activities at Dirigibile Italia Arctic station until the end of May. Assuming that these restrictions will continue, further cancellations are expected. At the moment, CNR has only one technician there managing the routine operations. Starting from June, some monitoring activities will be supported by the Norwegian Polar Institute staff. (read more)

Barbante Carlo

(1° direttore ISP dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2024)

(1° direttore ISP dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2024)

Professore Ordinario dell’Università Ca' Foscari Venezia; si occupa da anni di ricostruzioni climatiche ed ambientali e dello sviluppo di metodologie analitiche innovative in campo ambientale e biologico.

Ha partecipato a numerose spedizioni e campagne di prelievo in aree polari e nelle Alpi ed è coordinatore di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, nonché autore di oltre 250 pubblicazioni in riviste scientifiche ad alto impatto (h-index 45).

Docente di Earth’s Climate alla Ca’ Foscari Harvard Summer School ha recentemente acquisito un prestigioso Advanced Grant dell’European Research Council per lo studio dell’impatto antropico sul clima in epoca pre-industriale. È stato professore distaccato presso l’Accademia Nazionale dei Lincei dal 2012 al 2014 ed è membro eletto dell’Accademia delle Scienze detta dei XL e dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. E’ Rappresentante Nazionale nel Comitato di Programma di H2020 su “Climate Action, Environment, Raw Material and Resource Efficiency”.

Svalbard Strategic Grant (SSG)

The Svalbard Strategic Grant is a seed money program aimed at advancing coordination, collaboration and data sharing between researchers with a relevance to Svalbard.

The Svalbard Strategic Grant is a seed money program aimed at advancing coordination, collaboration and data sharing between researchers with a relevance to Svalbard.

The program is financed by the Research Council of Norway (RCN) and administered by the Svalbard Science Forum (SSF) secretariat in Longyearbyen.

A call for proposals is made annually. The application deadline is the 16 December 2019.

The full call text is available here.

Analisi quantitativa e qualitativa di small microplastics (inferiore a 100 um) e additivi nei suoli montani: lo Stelvio come caso di studio

Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre

Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre

Tipologia: Tirocinio, Tesi di Laurea

Titolo: Analisi quantitativa e qualitativa di small microplastics (<100 µm) e additivi nei suoli montani: lo Stelvio come caso di studio

Tutor/Docente di riferimento: Dr. Fabiana Corami, tel. 041 2348658, e-mail: fabiana.corami AT cnr.it

Distribuzione e caratterizzazione di small microplastics (inferiore a 100 um) nel permafrost: le Isole Svalbard come caso di studio

Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre

Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre

Tipologia: Tirocinio, Tesi di Laurea

Titolo: Distribuzione e caratterizzazione di small microplastics (<100 µm) nel permafrost: le Isole Svalbard come caso di studio

Tutor/Docente di riferimento: Dr. Fabiana Corami, tel. 041 2348658, e-mail: fabiana.corami AT cnr.it

Laboratorio di Microscopia e Preparativa (MiP)

Breve descrizione

Tra gli inquinanti emergenti, le microplastiche sono diffuse in tutto il globo. In relazione alle loro dimensioni, queste particelle possono essere scambiate come particelle di cibo, possono essere ingerite e accumulate negli organismi, entrando così nella rete trofica. Considerata la loro persistenza ed abbondanza in tutti i comparti ambientali, le microplastiche costituiscono un rischio per l’ambiente e anche la salute umana. Possono inoltre essere vettori di altri inquinanti (inquinanti organici ed elementi in tracce), favorendone l’accumulo all’interno degli organismi. La definizione delle microplastiche è stata data dalla European Chemical Agency nel 2019 (ECHA, 2019): particelle contenenti polimeri solidi alle quali possono essere aggiunti additivi o altre sostanze, e dove più dell’1% w/w delle particelle presentano le dimensioni comprese tra 1nm ≤ x ≤ 5mm o per fibre di lunghezza compresa tra 3nm ≤ x ≤ 15mm, con rapporto lunghezza/diametro >3. Polimeri naturali che non hanno subito modificazioni chimiche (come l’idrolisi) sono esclusi da questa definizione (ECHA 2019). Le microplastiche possono essere primarie e secondarie; fonti di microplastiche primarie sono gli scarichi delle lavatrici, l’usura degli pneumatici, l’urban dust, cosmetici e prodotti per la cura della persona. Una analisi quantitativa accurata con una chiara identificazione del polimero sono necessarie per valutare correttamente l’impatto ambientale di questa classe di inquinanti e per poi progettare azioni correttive per la gestione ambientale.

Strumentazione

Micro-FTIR Nicolet™ iN™10 Infrared Microscope Thermo Scientific, microscopio ottico accoppiato ad uno spettroscopio IR; dotato di due detector: il primo che lavora a temperatura ambiente ((detector DTG (Deuterato Triglicina solfato)), il secondo raffreddato ad azoto liquido (Mercury Cadmium Telluride (MCT) detto anche cooled detector). Ha tre modalità di analisi: trasmissione, riflessione, ATR ed è dotato di videocamera digitale.

Matrice e tipo di misura

Analisi non distruttiva di campioni discreti di acqua marina, sedimenti, suolo, permafrost, acqua dolce, organismi (crostacei, bivalvi, pesci, ecc.), particolato atmosferico, neve, scarichi da lavatrici. Analisi di polimeri plastici, additivi plastici, composti inorganici, fibre naturali. Con il microFTIR è possibile quantificare le particelle/fibre microplastiche, gli additivi, ecc. presenti e simultaneamente identificare il polimero. Questo strumento viene impiegato nell’analisi delle microplastiche, ma è anche utilizzato per le discipline relative al restauro. Si possono analizzare microplastiche presenti in diverse matrici ambientali: dagli scarichi provenienti dalle lavatrici alle acque marine, dal permafrost ai fluidi biologici, ecc.

Per informazioni: Dr. Fabiana Corami - fabiana.corami AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

Tirocini formativi / Training Internships

Dove: CNR-ISP Sede Messina

Dove: CNR-ISP Sede Messina

Tipologia: Tirocinio di formazione e orientamento

Convenzione tra ISP e l'università di Messina per attività di formazione e orientamento

Special Issue: Advances in Water Quality Monitoring and Assessment in Marine and Coastal Regions (deadline 31 December 2021)

A special issue of Water (ISSN 2073-4441). This special issue belongs to the section "Oceans and Coastal Zones".

This Special Issue aims at the promotion of a multidisciplinary approach to evaluate the quality of aquatic ecosystems, with a particular focus on the transitional environments where marine and terrestrial habitats interlink. Research/review papers jointly dealing with coastal oceanography, hydrogeology, biogeochemistry and marine ecology are of interest, although studies on surface waters (rivers, lakes, etc.) in coastal regions are also welcomed.

Deadline for manuscript submissions: 31 March 2021

Special Issue Editors: Alessandro Bergamasco (CNR-ISMAR), Hong Quan Nguyen (WACC), Gabriella Caruso (CNR-ISP), Qianguo Xing (YIC), Eleonora Carol (CONICET)

Special Issue: Distribution and Metabolic Activities of Marine Microbial Communities in Response to Natural and Anthropogenic Forcings (deadline 30 June 2020)

A special issue of Journal of Marine Science and Engineering (ISSN 2077-1312). This special issue belongs to the section "Marine Biology".

Deadline for manuscript submissions: 30 June 2020

Special Issue Editor: Gabriella Caruso (CNR-ISP)

Altra strumentazione disponibile - Sede Venezia-Mestre

Cromatografo liquido ad elevate prestazioni Agilent 1100 series HPLC system

Breve descrizione

La strumentazione HPLC-MS/MS permette di determinare quantitativamente composti organici polari in diverse matrici ambientali e vegetali e in campioni di biota. Viene comunemente usato per lo studio di traccianti specifici di sorgenti o processi ambientali in campioni prelevati nelle aree polari. Viene usato per la determinazione del levoglucosano, tracciante principale della combustione di biomassa, nelle carote di ghiaccio per lo studio del profilo storico del regime dei fuochi in studi paleoclimatici. Diversi composti organici idrosolubili (amminoacidi liberi e combinati, composti fenolici) sono determinati usando il sistema HPLC-MS/MS in campioni di aerosol per definire la composizione chimica atmosferica in campioni urbani o polari. Pesticidi polari o tossine sono comunemente determinati con questo sistema in campioni di acque dolci, acqua di mare, biota o campioni vegetali.

Strumentazione

Cromatografo liquido ad elevate prestazioni Agilent 1100 series HPLC system (Waldbronn, Germany) dotato di degasatore, sistema di pompe binario, autocampionatore e comparto termostato per le colonne accoppiato con uno spettrometro di massa triplo quadrupolo "API 4000 " (Applied Biosystems/MDS SCIEX, Toronto, Ontario, Canada) dotato di sorgente Turbo V.

Per informazioni: Dr. Roberta Zangrando - roberta.zangrando AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

Matrice e tipo di misura

Analisi di campioni discreti di ghiaccio, neve, aerosol atmosferico, acqua lacustre, acque dolci, acqua di mare, sedimento, matrici vegetali. Analisi di composti organici polari quali ad esempio anidrozuccheri, amminoacidi, composti fenolici, acidi organici.

Agilent 1100 series HPLC system accoppiato a API 4000, cromatografo liquido ad elevate prestazioni accoppiato con uno spettrometro di massa triplo quadrupolo. (IMMAGINE)

Cromatografo liquido UHPLC mod. Dionex Ultimate 3000 Dual Pump RS

Breve descrizione

Questo strumento è l'elemento chiave per realizzare l'analisi in semicontinuo dei composti organici in campioni di ghiaccio.

Strumentazione

Cromatografo liquido UHPLC mod. Dionex Ultimate 3000 Dual Pump RS (Thermo ScientificTM) con degasatore e termostato per le colonne.

Per informazioni: Dr. Elena Barbaro - elena.barbaro AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

Matrice e tipo di misura

Analisi in semicontinuo di carote di ghiaccio. Sistema da accoppiare alla continuous flow analysis (CFA).

Dionex Ultimate 3000 Dual Pump RS Thermo Scientific, cromatografo Liquido UHPLC doppia pompa. (IMMAGINE)

Mercur Plus - Analytik Jena AG, spettrofotometro di fluorescenza atomica a vapori freddi (CV-AFS).

Breve descrizione

La spettroscopia di fluorescenza atomica a vapori freddi (CV-AFS) è una tecnica analitica utilizzata per la determinazione del mercurio a livelli di tracce/ultra-tracce. Viene utilizzata principalmente su matrici acquose "pulite" (ad es. ghiaccio, neve e acqua) da aree remote e incontaminate.

La sensibilità dello strumento viene sfruttata utilizzando metodi ufficiali come US-EPA 1631 versione E o UNI-EN 15853: 2010. Il Hg presente nella matrice viene ossidato a Hg2+ con una soluzione di BrCl e quindi ridotto a mercurio elementare (Hg0) con SnCl2. Il Hg0 viene strippato dalla matrice acquosa usando un gas di trasporto inerte (argon) e successivamente trasportato in trappole d'oro per la pre-concentrazione mediante formazione di amalgama. Dopo il desorbimento termico a T tra 450-500° C, il Hg0 viene desorbito dalle trappole d'oro e viene trasportato in una cella di quarzo.

La luce proveniente da una lampada a vapori di mercurio attraversa la cella di quarzo, che contiene il mercurio in un flusso di gas carrier (argon), eccita tutti gli atomi di mercurio che emettono una caratteristica radiazione di fluorescenza a 253,7 nm. La quantità di luce emessa dagli atomi di mercurio nel campione è proporzionale alla quantità di mercurio che passa attraverso la cella di quarzo. La CV-AFS del CNR-ISP è collocata all’interno di una clean room dedicata.

Strumentazione

Mercur Plus - Analytik Jena AG, spettrofotometro di fluorescenza atomica a vapori freddi (CV-AFS).

Per informazioni: Dr. Massimiliano Vardè - massimiliano.varde AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

Matrice e tipo di misura

Matrici acquose: deposizioni atmosferiche, neve, ghiaccio, acque potabili, acque minerali, acque superficiali, acque di mare. Mercurio, come mercurio totale, o dopo trattamento del campione come disciolto, filtrato e non filtrato.

Mercur Plus - Analytik Jena AG, spettrofotometro di fluorescenza atomica a vapori freddi (CV-AFS). (IMMAGINE)

Gas cromatografo interfacciato con Spettrometro di massa (GC-MS)

Breve descrizione

Il sistema GC-MS permette la quantificazione di composti volatili apolari in matrici ambientali. In campo ambientale trova la sua principale applicazione nella determinazione di inquinanti organici persistenti (POPs) quali PCBs, PBDEs, PAHs, pesticidi, in matrici ambientali sia in aree urbane che remote come le aree polari. Come pure trova applicazione nella determinazione composti per la cura dell’igiene personale come le fragranze che sono state osservate non solo in area urbana ma anche in Antartide.

Nei laboratori della sede di Venezia sono presenti 3 sistemi GC-MS. Fra questi il sistema dotato di trappola criogenica permette la preconcentrazione di composti volatili (permettendo la quantificazione di composti volatili difficili da analizzare in GC anche in quantità bassissima).

È presente inoltre un sistema dotato di pirolizzatore che permette l’analisi di materiali non volatili come materiali plastici.

Strumentazione

• GC-MS 7890A-5975C (Agilent)

• GC-MS GC7890A+MS5975C (Agilent)con trappola criogenica MARKES Int

• GC-MS GC6890+MS5973 (Agilent)con pirolizzatore Pyroprobe 5000 Series

Per informazioni: Dr. Elena Argiriadis - elena.argiriadis AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

Matrice e tipo di misura

Analisi di campioni discreti di ghiaccio, neve, aerosol atmosferico, acqua lacustre, acque dolci, acqua di mare, sedimento, matrici vegetali. Analisi di composti apolari volatili quali PCBs, PBDEs, PAHs, pesticidi, fragranze, sterols.

GC-MS 7890A-5975C Agilent (IMMAGINE)

Laboratorio Spettrometria di Massa (SpeM)

Breve descrizione

Nel laboratorio SpeM, presso la sede di Venezia, i ricercatori si occupano della caratterizzazione chimica (elementi in traccia) ed isotopica (δD, δ13C, δ15N, δ18O) di matrici naturali e della determinazione del contenuto totale di carbonio e azoto (in suoli e sedimenti).

Per elementi in traccia si intendono tutti quegli elementi della tavola periodica presenti nelle matrici naturali con concentrazioni inferiori a 1 ppm (parti per milione). La quantificazione di tali elementi consente, oltre alla caratterizzazione chimica dei campioni esaminati, di valutare eventuali problemi di contaminazione, anche derivanti da attività umane, di comprendere gli scambi che possono avvenire tra i vari comparti dei diversi ecosistemi, di studiare l’origine e la provenienza degli elementi e di ricostruire variazioni temporali legate a cambiamenti climatici attuali e del passato.

Per isotopi si intendono atomi appartenenti ad uno stesso elemento chimico quindi con lo stesso numero atomico ma che differiscono per il numero di massa (differiscono cioè tra loro per il numero di neutroni contenuti all'interno del nucleo). Gli isotopi sono dunque uguali da un punto di vista chimico ma differenti da un punto di vista fisico. Si differenziano in stabili e instabili o radioattivi. Tra gli isotopi stabili più studiati troviamo l’ossigeno, il carbonio, l’idrogeno e l’azoto. Lo studio degli isotopi stabili valuta l’abbondanza relativa tra i vari isotopi di un elemento e dà una misura del rapporto tra uno degli isotopi pesanti e quello più leggero (il più abbondante in natura) di un determinato elemento. Tale rapporto in natura non è costante ma può variare in conseguenza di processi chimici, fisici e biologici che possono portare ad un impoverimento o ad un arricchimento di un isotopo rispetto all’altro nelle varie fasi di un sistema naturale: si parla di frazionamento isotopico. Gli isotopi stabili hanno applicazioni fondamentali per gli studi ambientali e paleoambientali. Ad esempio, la misura di δ18O in una carota di neve/ghiaccio consente di effettuare una ricostruzione dell’andamento della temperatura nel passato.

Strumentazione

Element XR DeltaV Advantage Elemental Analyzer Flash2000HT

ICP-SFMS Element XR Thermo Scientific equipaggiato con vari sistemi di introduzione del campione (spray-chamber Scott-type in PFA; spray-chamber ciclonica, in vetro o in PFA, raffreddata con sistema Peltier; sistema APEX-ESI dotato di spray-chamber ciclonica riscaldata e di un sistema di raffreddamento per la riduzione delle interferenze da ossidi e doppie cariche sia in vetro che in PFA, resistente all’acido fluoridrico; sistema ARIDUS-CETAC dotato di spray-chamber in PFA riscaldata e di membrana riscaldata, per l’abbattimento di ossidi e doppie cariche). Lo strumento è inoltre dotato di autocampionatore protetto da una cappa a flusso laminare che mantiene pulita l’area dove si trovano i campioni durante le sessioni di analisi.

Per informazioni: Dr. Giulio Cozzi - giulio.cozzi AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

IRMS DeltaV Advantage Thermo Scientific con: GasBench (con autocampionatore), Analizzatore Elementale (Elemental Analyzer Flash HT con doppia fornace, due autocampionatori per solidi e un autocampionatore per liquidi e ConFloIV) e Gascromatografo (GC Trace con autocampionatore).

Per informazioni: Dr. Clara Turetta - clara.turetta AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

EA Elemental Analyzer Flash2000HT Thermo Scientific con doppia fornace, due autocampionatori per solidi e un autocampionatore per liquidi.

Per informazioni: Dr. Clara Turetta - clara.turetta AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

Matrice e tipo di misura

ICP-SFMS: neve/ghiaccio, acqua di mare, acque superficiali e sotterranee, acque interstiziali. Determinazione di elementi in traccia e subtraccia (da ppb a ppq).

IRMS - Gas-Bench: Acque (neve/ghiaccio, acqua di mare, acque superficiali e sotterranee, acque interstiziali), carbonati (foraminiferi, carbonati s.s.). Determinazione di δD, δ13C, δ18O.

IRMS - EA: suoli, sedimenti, biota. Determinazione di δ13C, δ15N.

EA: suoli, sedimenti, biota. Determinazione di azoto totale (TN), carbonio totale (TC) e di carbonio organico (OC).

Giordano Patrizia

Laurea in Scienze geologiche - Università di Bologna, 1999. Ricercatore presso il CNR ISMAR di Bologna, 2000-2019. Ricercatore presso il CNR ISP di Bologna, 2019-oggi.

Laurea in Scienze geologiche - Università di Bologna, 1999. Ricercatore presso il CNR ISMAR di Bologna, 2000-2019. Ricercatore presso il CNR ISP di Bologna, 2019-oggi.

Si occupa di ricostruzioni sedimentologiche, mineralogiche e biogeochimiche, modalità di trasporto e processi deposizionali dei sedimenti di fondo e particelle sospese; valutazioni di impatto ambientale a seguito di input di nutrienti e contaminanti da attività urbane, industriali, portuali, acquacoltura e offshore in ambienti lacustri, di transizione ed ecosistemi marini costieri e profondi. Si è specializzata nel ciclo del fosforo per identificare le cause di crisi distrofiche, crisi anossiche e fenomeni di mucillaggine. Studia i cicli biogeochimici di carbonio, nutrienti e metalli, la loro speciazione, i processi di diagenesi precoce, la biodisponibilità e i flussi bentonici all'interfaccia acqua-sedimento.

Ha partecipato alla progettazione, messa a mare e gestione di Sistemi Osservativi per il Monitoraggio Ambientale Meteo-Marino (Boe Automatiche e Mooring) e allo sviluppo, calibrazione e validazione di incubatori di sedimenti, camere bentoniche e lander per la misurazione, il campionamento e l'analisi di parametri ambientali marini con finalità di ricerca e monitoraggio degli ecosistemi marini.

È impegnata nello studio del carbonio, dei nutrienti, dei contaminanti e della materia organica nei particolati e nei loro calcoli del bilancio di massa, dei flussi verticali e del trasporto laterale dalla piattaforma continentale ai bacini profondi.

Partecipazione a progetti EC, PRA e PNRA, convenzioni con le autorità regionali italiane e contratti con grandi e piccole- medie imprese. Leader PI o WP di progetti nazionali e internazionali. Più di 50 crociere oceanografiche (25 come Chief Scientist). Supervisore e tutor di oltre 30 tesi di laurea e tirocini. Autore e coautore di ca. 100 relazioni scientifiche, 20 pubblicazioni, 50 abstract (149 citazioni, indice H = 8; fonte Scopus).