Contenuti_italiano

Procedura per la presentazione di progetti di ricerca rivolti ad approfondire le conoscenze dell'ambiente Artico. Scarica Bando

Procedura per la presentazione di progetti di ricerca rivolti ad approfondire le conoscenze dell'ambiente Artico. Scarica Bando

Scarica Modello di piano di campagna per l'utilizzo della nave Laura Bassi

Scarica Campi Proposta progettuale

Scadenza presentazione domande: ore 12:00 - 10 Febbraio 2021

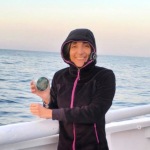

(Dal sito CNR-URP) (Le tre corone - Isole Svalbard - Foto di Elena Barbaro CNR-ISP)

(Quest'anno, i progetti di ricerca, potranno avvalersi anche della nave rompighiaccio Laura Bassi gestita dall'INOGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)

The DEEPICE project (Research and training network on understanding Deep icE corE Proxies to Infer past antarctiC climatE dynamics), funded by the European Commission under the Horizon 2020 programme (Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Network) calls for applications for 15 fully funded PhD positions (early-stage researcher, ESR) to be filled by October 2021, with attractive complementary training activities and associated research and travel budgets.

The DEEPICE project (Research and training network on understanding Deep icE corE Proxies to Infer past antarctiC climatE dynamics), funded by the European Commission under the Horizon 2020 programme (Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Network) calls for applications for 15 fully funded PhD positions (early-stage researcher, ESR) to be filled by October 2021, with attractive complementary training activities and associated research and travel budgets.

More information on projects, eligibility, and what all those letters mean

L’NHthes è un thesaurus sui pericoli naturali che contiene più di 2000 concetti, oltre 4000 relazioni e 40 sinonimi. Le fonti principali da cui sono stati tratti i termini sono:

L’NHthes è un thesaurus sui pericoli naturali che contiene più di 2000 concetti, oltre 4000 relazioni e 40 sinonimi. Le fonti principali da cui sono stati tratti i termini sono:

• DPC Glossario: Il glossario del Dipartimento della Protezione Civile italiana con circa 260 termini sui rischi e la gestione delle emergenze.

• Australian Emergency Management Glossary - EMA: Il glossario EMA fornisce un elenco di termini e definizioni (circa 1800 termini) di gestione delle emergenze.

• United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Glossary

• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Glossario: termini utilizzati nella relazione sulla gestione dei rischi di eventi estremi per Advance Adattamento ai cambiamenti climatici (SREX)

• World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) glossario sul rischio e la gestione delle catastrofi al World Association for Disaster e Medicina d’Urgenza. Contiene circa 200 termini.

• EARTh Thesaurus (CNR-IIA): thesaurus bilingue (En-Ita) contenere più di 15.000 termini ambientali, compresi i termini di rischi naturali e tecnologici.

• Thesaurus GEMET, dell'Unione Europea più di 4000 termini del settore ambientale in 32 lingue

• Crisis Management Vocabulary (MOAC)

• SWEET NASA Ontology: Semantic Web Earth and Environmental Terminology.

Il thesaurus è in italiano, la versione inglese è in fase di sviluppo.

GeothermThes è stato sviluppato in un progetto con il CNR-IGG (Istituto di Geoscienze e Risorse della Terra), “Progetto Atlante” come parte di un sistema informativo sulle risorse geotermiche. I termini specialistici sono stati acquisiti da diverse fonti, manuali e articoli scientifici, e siti web, tra cui:

GeothermThes è stato sviluppato in un progetto con il CNR-IGG (Istituto di Geoscienze e Risorse della Terra), “Progetto Atlante” come parte di un sistema informativo sulle risorse geotermiche. I termini specialistici sono stati acquisiti da diverse fonti, manuali e articoli scientifici, e siti web, tra cui:

• Australian Geothermal Energy Group (AGEG), Geothermal Code Committee Geothermal. Lexicon For Resources And Reserves Definition And Reporting

• Dickson, M. H., Fanelli, M. - Cos’è l’Energia Geotermica?. Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR , Pisa, Italia.

• International Atomic Energy Agency (IAEA) - Joint Thesaurus, 2006. ETDE/INIS Joint Reference Series No. 1 (Rev. 2)

• Leffel, C. S., Eisenberg, R. A. - Geothermal handbook, 1977. The Johns Hopkins University. Applied Physics Laboratory

• Manzella, A., Ungarelli, C. – La Geotermia. L’energia sotto i nostri piedi. Il Mulino. Collana Farsi un’idea n. 192 (2011)

• Nevada Geothermal Power Inc. - NGP’s Geothermal Glossary of Terms

• Progetto VIGOR. Energia dalla terra. MiSE, CNR, 2011. Valutazione del potenziale geotermico nelle Regioni della Convergenza

• Unione Geotermica Italiana (UGI) – CNR. La geotermia, ieri, oggi, domani. Allegato al N. 1-2007 di Geologia Tecnica & Ambientale

• U.S. Department of Energy, Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE) – Geothermal Glossary

• New Zealand Geothermal Association – Geothermal Glossary

• Geothermal Education Office (GEO) - Geothermal and related terms

• International Geothermal Association (IGA) - Geothermal Conference Paper Database

• European Geothermal Energy Council (EGEC) – Publications

• Orkustofnun, the national energy authority of Iceland - Geothermal

Contiene 2000 concetti in inglese e italiano con relazioni e funzione glossario.

SnowTerm è un esempio di vocabolario scientifico e tecnico multilingue di riferimento strutturato, che copre la terminologia di un dominio di conoscenza specifico nell'ambiente polare e montano. Le aree tematiche, attualmente trattate, riguardano la fisica della neve e del ghiaccio, la morfologia della neve e del ghiaccio, la radiometria della neve e del ghiaccio, il telerilevamento e il GIS applicato all'ambiente della criosfera, il ghiaccio marino, le valanghe, i ghiacciai.

SnowTerm è un esempio di vocabolario scientifico e tecnico multilingue di riferimento strutturato, che copre la terminologia di un dominio di conoscenza specifico nell'ambiente polare e montano. Le aree tematiche, attualmente trattate, riguardano la fisica della neve e del ghiaccio, la morfologia della neve e del ghiaccio, la radiometria della neve e del ghiaccio, il telerilevamento e il GIS applicato all'ambiente della criosfera, il ghiaccio marino, le valanghe, i ghiacciai.

Le prime fonti utilizzate per raccogliere la terminologia sono:

• Glossario dei termini usati nei bollettini nivometeorologici a cura di AINEVA e della Regione Friuli-Venezia Giulia

• Sea Ice Glossary a cura della Scientific Committee on Antarctic Research-SCAR

• USGS Glossary of Selected Glacier and Related Terminology

• National Snow and Ice Data Center (NSIDC) Cryosphere glossary

• American Geophysical Union (AGU) Glossary of Ice Terminology

• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report On The Ocean And Cryosphere In A Changing Climate - Glossary

• Barry, R., & Gan, T. (2011). Glossary. In The Global Cryosphere: Past, Present and Future (pp. 350-357). Cambridge: Cambridge University Press

• M. Maisch & P. Wick: dns-Themenheft "Gletscher", Nr. 7/8 (2004) and J. G. Cogley et al.: Glossary of glacier mass balance and related terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, UNESCO-IHP, Paris (2011)

• Sea Ice Nomenclature, (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 5/2002)

• Trilingual Glossary on snow and avalanches by the Working Group on Avalanches Warning Services of the Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research

• Vecjezicni Slovar - Sneg in plazovi sviluppato da Pavle Šegula

La terminologia di queste fonti è stata analizzata rispetto al grado di rilevanza semantica sul campo. Sono stati esclusi termini troppo generici o considerati non pertinenti. Sono stati esclusi anche gruppi di termini che potevano essere raccolti in specifiche appendici. Attualmente il database contiene circa 3.700 termini. Per quanto riguarda la struttura verticale è stato adottato lo schema di classificazione già in uso per lo sviluppo del Thesaurus EARTh.

Il progetto è stato avviato con l'obiettivo di sviluppare un sistema terminologico controllato e strutturato relativo al GIS e al telerilevamento. La prima fase è consistita nella identificazione di potenziali fonti terminologiche, nella selezione di termini appropriati, nella loro estrazione e nella creazione di un database terminologico.

Il progetto è stato avviato con l'obiettivo di sviluppare un sistema terminologico controllato e strutturato relativo al GIS e al telerilevamento. La prima fase è consistita nella identificazione di potenziali fonti terminologiche, nella selezione di termini appropriati, nella loro estrazione e nella creazione di un database terminologico.

Le fonti utilizzate per raccogliere la terminologia consistono in:

• GIS Dictionary of Association of Geographic Information - AGI

• CCRS Remote Sensing Glossary of Canada Centre

• ATIS Telecom glossary 2000

sono state prese in considerazione altre fonti:

• Glossary of Cartographic Terms of Texas University

• Dictionary of Abbreviations and Acronyms in GIS, Cartography and Remote Sensing of the University of California

• Glossary of Oceanography, Climatology and the Related Geosciences

• GIS Glossary of Environmental Systems Research Institute Inc. (ESRI)

• Glossary of GIS and Metadata terms of Environmental On-Line Services (ERIN)

La terminologia è stata analizzata rispetto al grado di rilevanza semantica nel campo del telerilevamento e del GIS. Sono stati esclusi i termini troppo generici o che sono stati considerati non pertinenti. Sono stati esclusi anche gruppi di termini che potevano essere raccolti in specifiche appendici - per esempio, termini relativi a organizzazioni o istituzioni internazionali. Infine, sono stati identificati e contrassegnati i termini che sono stati considerati più specifici sui GIS e quelli più dettagliati per il telerilevamento.

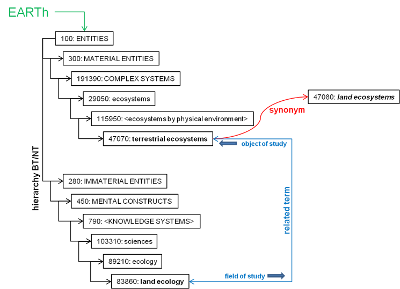

I termini sono stati classificati secondo la struttura superiore EARTh. La classificazione semantica prevede l'attribuzione di ogni termine in un albero di relazione a partire dal concetto più generale rappresentato dalla categoria.

Il risultato è un sistema terminologico inglese-italiano contenente circa 3.000 termini.

I contenuti terminologici di EARTh derivano da varie fonti multilingue e monolingue di terminologia ambientale controllata:

I contenuti terminologici di EARTh derivano da varie fonti multilingue e monolingue di terminologia ambientale controllata:

• GEMET - GEneral Multilingual Environmental Thesaurus

• EnvDev, il Bollettino Terminologico della Conferenza di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo

• Glossari IPPC

• UNEP EnVoc

• Il Thesaurus italiano di scienze della terra

più altri thesauri e documenti relativi a settori specifici come le acque interne, l'inquinamento e i cambiamenti climatici, la sicurezza ambientale e la gestione dei disastri, ecc.

La selezione, così come l'elaborazione semantica e morfologica di questa terminologia, è un “work in progress” continuo , e richiede la gestione delle problematiche legate all'utilizzo di molteplici fonti, sviluppate in diversi campi operativi e caratterizzate da diversi approcci nella strutturazione concettuale e nella rappresentazione terminologica.

Un ulteriore arricchimento concettuale e terminologico e un maggiore controllo semantico del sistema sono stati definiti e parzialmente implementati. Va detto che l'incompletezza della terminologia disponibile dipende non solo dalle possibili lacune delle fonti o dall'evoluzione delle conoscenze e del linguaggio tecnico utilizzato in campo ambientale - che richiede un aggiornamento periodico dei sistemi terminologici - ma anche, e forse soprattutto, dal tipo di approccio utilizzato nelle fonti. Di solito, l'ambiente è stato analizzato con un approccio statico e settoriale, che riflette principalmente una visione che ricalca quella della scienza classica o della politica ambientale, che ne trasforma i paradigmi in termini operativi. Ciò implica, ad esempio, limitate aperture alla scienza contemporanea. Uno degli obiettivi del nostro lavoro attuale è quello di adottare un approccio più inclusivo, sia per quanto riguarda la copertura concettuale che l'organizzazione semantica.

Attraverso la gestione del multilinguismo, saranno prese in considerazione anche le questioni relative alla diversità culturale. Saranno prese in considerazione le divergenze strutturali che potrebbero riguardare i thesauri multilingue, diversità linguistiche dovute a culture diverse, si valuterà la possibilità di aprire il thesaurus a una dimensione multiculturale.

Tutti i thesauri sono costantemente aggiornati. EARTh attualmente contiene circa 14.500 termini, in inglese e in italiano. È dotato di relazioni gerarchiche e classificato secondo un sistema a matrice tematica.

Introduzione

I thesauri sono vocabolari controllati e dinamici, dove le relazioni semantiche, quelle cioè relative al significato, tra i termini, siano esse gerarchiche, associative o di equivalenza, sono esplicitate. Possono essere utilizzati per l'indicizzazione, la classificazione, la catalogazione, la metadatazione e il recupero di informazioni da banche dati.

I thesauri possono essere costruiti secondo diverse strutture di classificazione basate su categorie e faccette generali, su base tematica o disciplinare, o seguendo un approccio misto. Per rispettare la semantica di un termine è necessario scegliere quanti e quali tipi di caratteristiche del termine stesso devono essere considerate e incluse nella sua rappresentazione. Se da un lato c'è la necessità di condividere un significato comune e stabile di ogni singolo termine per garantire la comunicazione all'interno di una comunità, dall'altro occorre anche garantire l'apertura a un'ulteriore esplorazione del significato per non impoverirne la ricchezza e la complessità. Sono quindi necessari strumenti altamente strutturati e raffinati, ma flessibili, che permettano di affrontare temi come la gestione delle informazioni sul web, o per soddisfare la crescente domanda di interoperabilità semantica. L'obiettivo è lo sviluppo di strumenti terminologici, come i thesauri, che possano includere i suddetti presupposti, con l'obiettivo di essere uno strumenti per la gestione delle informazioni ambientali. Inoltre è costante la necessità di seguire i cambiamenti terminologici della scienza e della tecnologia. nuovi termini e/o nuovi significati, nuovi argomenti e temi, garantendo, non solo un più facile accesso alle risorse, ma mantenendo un alto livello della qualità dell'informazione. Partendo da questa premessa, abbiamo adottato un approccio inclusivo sia per quanto riguarda la copertura concettuale sia per l'organizzazione semantica, e prendendo in considerazione anche i suggerimenti derivanti dallo sviluppo di ontologie applicate, abbiamo iniziato a lavorare su un format di thesaurus che contenesse alcuni elementi innovativi. Il copyright per la struttura e i contenuti dei vocabolari CNR-ISP in inglese e italiano è concesso in licenza sotto la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).

Il Gruppo di Lavoro Relazioni internazionali partecipa e dà supporto alle attività di cooperazione internazionale di ISP. È costituito da 4 componenti, nominati dal Direttore.

Un elenco non esaustivo dei suoi compiti include:

- coadiuvare il direttore nella gestione delle cooperazioni internazionali in atto;

- supportare la preparazione e sottoscrizione di nuove collaborazioni e accordi con Istituzioni internazionali;

- supportare il direttore nel rispondere a richieste che in merito alla cooperazione internazionale possano arrivare da Ministeri e/o organismi nazionali ed internazionali;

- sostenere la partecipazione dell'Istituto a programmi di coordinamento internazionali, in particolare EU Polar Cluster, EU Polarnet 2, così come il ruolo di rappresentanza nazionale in SAON;

- raccogliere e fornire informazioni di base sugli attuali sviluppi nelle regioni polari, rilevanti per la cooperazione internazionale;

- offrire una funzione di consulenza a richieste specifiche del Direttore in relazione alla collaborazione Internazionale.

Il GdL Relazioni Internazionali si pone come obiettivo generale quello di preservare il patrimonio di competenze e relazioni che negli anni è stato accumulato, favorire il naturale ricambio generazionale all'interno dell'Istituto, sviluppare appieno la funzione di ISP quale punto di riferimento della ricerca polare nazionale verso la comunità internazionale.

Contatto: Isp-relazioni-internazionali AT isp.cnr.it

Il GdL Relazioni Internazionali dell'Istituto di Scienze Polari è costituito da :

Nicoletta Ademollo

Nicoletta Ademollo  Warren Raymond Lee Cairns

Warren Raymond Lee Cairns

Angelina Lo Giudice

Angelina Lo Giudice  Chiara Venier

Chiara Venier

Vito Vitale (Coordinatore)

Vito Vitale (Coordinatore)

Il primo festival online dedicato alla regione polare

Il primo festival online dedicato alla regione polare

Dal 14 al 16 Gennaio live streaming sulle pagine Facebook, LinkedIn e YouTube di Osservatorio Artico

Venerdi 15 - Ore 18 “Italia chiama Artico” - VIDEO

Ospiti:

• S.E. Carmine Robustelli, Ministro Plenipotenziario, MAECI

• Carlo Barbante, Direttore, CNR-Istituto di Scienze Polari

• Contr. Massimiliano Nannini, Direttore, Istituto Idrografico della Marina Militare

More...

Dove siamo: la sede si trova nell’area di Ricerca di Tor Vergata in via Fosso del Cavaliere 100 nella parte sud del Campus dell’Università di Roma 2 di Tor Vergata, a pochi chilometri dal parco dei Castelli Romani e dalla città di Roma in un area in cui sono presenti diversi enti di ricerca e istituzioni scientifiche, quali l’ENEA, l’INFN, l’ASI l’ESA. La sede ISP è dotata di spazi propri assegnati nell’edificio L (già ISAC) dell’Area di Ricerca e condivide con ISAC e con l’Area, servizi , spazi di laboratorio, magazzino, officina, sevizi di rete. Può inoltre usufruire di infrastrutture per attività sperimentali in campo aperto e per test strumentali. Mappa

Come raggiungerci:

- in treno: da Roma Termini, prendere la Metro A, scendere ad Anagnina, capolinea e prendere l’autobus ATAC 509 (ogni 30 minuti) fino al capolinea (Area di ricerca CNR);

- in auto: l’area puo’ essere raggiunta in auto dal GRA uscita Romanina - Torrenova , dall’A1 uscita Monteporzio Catone o uscita Roma Sud, dalla Tuscolana o da via di Passo Lombardo;

- in aereo: da Fiumicino Aeroporto a Roma Termini prendere il treno Leonardo Express (ogni 30 minuti). Da Roma Termini, prendere la Metro A, scendere ad Anagnina, capolinea e prendere l’autobus ATAC 509 (ogni 30 minuti) fino al capolinea (Area di ricerca CNR).

Contatti

ISP - Sede di Roma – Tor Vergata

ISP - Sede di Roma – Tor Vergata

Sede secondaria senza Centro di Responsabilità

Responsabile

Dr.ssa Luisa Patrolecco

CNR - Area di Ricerca di Roma 2 – Tor Vergata

Via Fosso del Cavaliere, 100

00133 ROMA

Tel: +39 06 45488-349

+39 06 45488-629

Assunto al CNR come CTER VI livello da Aprile 2011.

Assunto al CNR come CTER VI livello da Aprile 2011.

Dal 2011 al 2020 ha lavorato come tecnico presso l’ITC – Istituto per le Tecnologie della Costruzione, sede di Padova, ricoprendo le seguenti mansioni:

• Servizio acquisti: inizialmente come punto istruttore, poi incarico di referente della Direzione per l’ufficio Acquisti e Manutenzione della sede di Padova dell’ITC;

• gestione del personale; controllo e cura delle pratiche relative al personale dipendente a Tempo indeterminato e non (a Tempo determinato, Assegnisti di ricerca, Tesisti, Dottorandi);

• delegato alla tenuta del Registro Infortuni ITC con accreditamento presso INAIL e referente per il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP).

• In qualità di Responsabile tecnico della biblioteca d’Istituto si è occupato degli abbonamenti (non centralizzati) ai periodici, alla catalogazione e archiviazione dei materiali cartacei ad uso dell’Istituto (monografie, periodici, tesi e altra documentazione scientifica). Utilizzando gli strumenti gestionali del Catalogo Italiano dei Periodici ACNP provvede al loro inserimento nel Servizio di documentazione dell’Area della Ricerca di Padova.

• Gestisce il servizio inter-bibliotecario di Document Delivery tramite Nilde (Network Inter-Library Document Exchange).

• Cura l’acquisto e la catalogazione delle norme UNI.

Da Marzo 2020 afferisce al CNR-ISP (sede di Padova), dove ha iniziato ad occuparsi di Sorveglianza sanitaria, Registro personale e Amministrazione.

The State of Environmental Science in Svalbard (SESS) report 2020 was released during the SIOS Polar Night Week in Longyearbyen, January 2021. It is the third issue of an annual series of reports published by SIOS.

The State of Environmental Science in Svalbard (SESS) report 2020 was released during the SIOS Polar Night Week in Longyearbyen, January 2021. It is the third issue of an annual series of reports published by SIOS.

Ministero dell'Universita e Ricerca

Ministero dell'Universita e Ricerca

Programma Ricerche Artico

Programma Nazionale di Ricerca in Antartide

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

L'Italia e l’Artico

L’Italia e l’Antartide

CNR-ISP

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Scienze Polari

c/o Campus Scientifico - Università Ca' Foscari Venezia - Via Torino, 155 - 30172 VENEZIA MESTRE (VE)

Salvo diversa indicazione, il contenuto di questo sito è concesso in licenza : Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

Privacy policy e Cookie policy - Amministrazione trasparente CNR