Contenuti_italiano

10 Maggio 2023

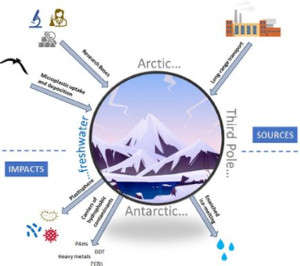

Una review elaborata dai ricercatori del CNR-ISP di Messina, recentemente pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment, ha preso in esame i dati relativi all’inquinamento causato da microplastiche nelle acque dolci dell'Artico, dell'Antartide e nell’altopiano in Tibet, un habitat denominato Terzo Polo che racchiude il 15% dei ghiacci di tutto il Pianeta. I risultati mettono in evidenza una crescente diffusione di questi polimeri, e la conseguente creazione di microecosistemi artificiali basati sulla plastica. Tale tipologia di inquinamento rappresenta, oggi, una minaccia a livello globale, anche in considerazione del grande aumento di produzione della plastica, che è passata da 1,5 milioni di tonnellate negli anni Cinquanta del secolo scorso, ai 359 milioni di tonnellate nel 2018.

Comunicato stampa CNR - DOI:10.1016/j.scitotenv.2023.161847 - Maurizio Azzaro (CNR-ISP)

Title: HALOarchaea as the source of novel enzymes for PHARMaceutics

Title: HALOarchaea as the source of novel enzymes for PHARMaceutics

Acronym: HALOPHARM

Principal investigator ISP: Violetta La Cono

Leading Institution: Institute of Polar Sciences (CNR-ISP)

Funding: Bilateral Agreement CNR/VAST

Period of activity: 2023 - 2024

EU-PolarNet 2 and the European Polar Board co-organise a webinar Governing and protecting the Antarctic and Southern Ocean taking place on 15 May 2023 at 14:00 CET (the webinar has been postponed since December 2022).

EU-PolarNet 2 and the European Polar Board co-organise a webinar Governing and protecting the Antarctic and Southern Ocean taking place on 15 May 2023 at 14:00 CET (the webinar has been postponed since December 2022).

A policy briefing titled “Recent changes in the Antarctic and their impacts on Europe" is being organised in Brussels on the 3rd of May from 14:00 - 16:00.

A policy briefing titled “Recent changes in the Antarctic and their impacts on Europe" is being organised in Brussels on the 3rd of May from 14:00 - 16:00.

The event takes place in the context of increasing pressure on the processes regulating ocean circulation, increased melting of Antarctic sea ice and ice shelves, and increasing scientific awareness of the importance of the region to Europe.

Anna Maria Fioretti si è laureata in Geologia presso l'Università degli Studi di Padova nel 1983. Nel 2007 ha conseguito un Master in Comunicazione della Scienza. Dal 1985 ha lavorato per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso il Centro per lo Studio delle Alpi Orientali, poi entrato a far parte dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse. La sua attività scientifica si è concentrata sulla genesi ed evoluzione di magmi e rocce extraterrestri (meteoriti). Ha preso parte a tre spedizioni in Antartide nell'ambito del Programma Nazionale Ricerche in Antartide.

Anna Maria Fioretti si è laureata in Geologia presso l'Università degli Studi di Padova nel 1983. Nel 2007 ha conseguito un Master in Comunicazione della Scienza. Dal 1985 ha lavorato per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso il Centro per lo Studio delle Alpi Orientali, poi entrato a far parte dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse. La sua attività scientifica si è concentrata sulla genesi ed evoluzione di magmi e rocce extraterrestri (meteoriti). Ha preso parte a tre spedizioni in Antartide nell'ambito del Programma Nazionale Ricerche in Antartide.

È stata membro del Comitato Ricerca Polare (CRP) del CNR e della Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA). Nel 2017-2021 è stata nominata Addetto Scientifico presso l'Ambasciata d'Italia in Australia. Tornata in Italia, è stata distaccata presso la Direzione Generale per gli Affari Globali del Ministero degli Affari Esteri (MAECI) come esperta di questioni antartiche.

Dopo il pensionamento, continua la sua collaborazione volontaria con il MAECI e rappresenta il CNR nello Strategic Board della Fondazione Ice-Memory.

Title: Autonomous Multi-Format In-Situ Observation Platform for Atmospheric Carbon Dioxide and Methane Monitoring in Permafrost & Wetlands

Title: Autonomous Multi-Format In-Situ Observation Platform for Atmospheric Carbon Dioxide and Methane Monitoring in Permafrost & Wetlands

Acronym: MISO

Principal Investigator ISP: Federico Dallo

Leading Institution: Norwegian Institute for Air Research (NILU)

Funding: Horizon Innovation Action (HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01) (GA ID: 101086541)

Period of activity: 2023- 2026

The organizing committee for SSC2023 will be The Research Council of Norway, The Norwegian Polar Institute, Norwegian Institute for Air Research, The Norwegian Meteorological Institute and Svalbard Science Forum.

The organizing committee for SSC2023 will be The Research Council of Norway, The Norwegian Polar Institute, Norwegian Institute for Air Research, The Norwegian Meteorological Institute and Svalbard Science Forum.

Al via la spedizione del progetto Sentinel sul ghiacciaio Holtedahlfonna, con la partecipazione della Fondazione Ice Memory

Al via la spedizione del progetto Sentinel sul ghiacciaio Holtedahlfonna, con la partecipazione della Fondazione Ice Memory

Un gruppo internazionale di scienziati ha raggiunto il 1° aprile 2023 il ghiacciaio Holtedahlfonna, nell'arcipelago delle Svalbard, iniziando la preparazione di un campo remoto a 1.100 metri di quota nell'Artico (latitudine 79,15 Nord). La spedizione è guidata dal CNR-ISP e coinvolge scienziati del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (Cnrs), dell'Istituto polare norvegese, dell'Università Ca' Foscari Venezia e dell'Università degli Studi di Perugia. L'obiettivo scientifico è raccogliere due carote di ghiaccio di 125 metri ciascuna per comprendere meglio il fenomeno dell' amplificazione artica ovvero del fenomeno dovuto alla riduzione della copertura del ghiaccio marino che ha tra le sue conseguenze il riscaldamento dell’oceano. (foto ©Riccardo Selvatico - CNR - Ice Memory Foundation)

Comunicato stampa CNR - Press Kit 2023 IceMemory Foundation

NOTA STAMPA di fine campagna: Missione riuscita nonostante una falda acquifera nel ghiacciaio (EN) 20 Aprile 2023

In memory of Angelo Viola. There is news that is difficult to give and even more difficult to accept: yesterday Angelo Viola, our dear friend and colleague, passed away. The ISP community is close to all who are grieving this sudden and painful loss.

In memory of Angelo Viola. There is news that is difficult to give and even more difficult to accept: yesterday Angelo Viola, our dear friend and colleague, passed away. The ISP community is close to all who are grieving this sudden and painful loss.

Thank you Angelo for all you have done in your research and passion for outreach, working always with enthusiasm, passion and kindness.

24 Marzo 2023

Ciao Angelo. Ci sono notizie difficili da dare e ancora più difficili da accettare: ieri è mancato Angelo Viola, caro amico e collega. La comunità ISP si stringe attorno a tutte le persone che stanno soffrendo per questa improvvisa e dolorosa perdita.

Grazie Angelo per tutto ciò che hai fatto per la ricerca e la divulgazione, sempre con l'entusiasmo, la passione per il tuo lavoro e la tua gentilezza.

(Foto di Vittorio Tulli - CNR)

Cambiamenti ed evoluzione dei sistemi polari: processi, meccanismi di feedback ed interazioni a scala globale

Il sistema Terra è altamente interconnesso. Le attività di ricerca dell’area tematica sono finalizzate ad approfondire la conoscenza dei processi e delle interazioni tra le diverse componenti del sistema climatico e a valutarne le risposte ai cambiamenti globali. Una comprensione più solida ed olistica del sistema polare è necessaria per orientare le future decisioni di politica climatica.

Il sistema Terra è altamente interconnesso. Le attività di ricerca dell’area tematica sono finalizzate ad approfondire la conoscenza dei processi e delle interazioni tra le diverse componenti del sistema climatico e a valutarne le risposte ai cambiamenti globali. Una comprensione più solida ed olistica del sistema polare è necessaria per orientare le future decisioni di politica climatica.

Lo studio delle caratteristiche dell’atmosfera polare è fondamentale per poter studiare i cicli biogeochimici di specie chimiche naturali, i processi di trasporto a lunga distanza degli inquinanti e dei composti clima-alteranti e i meccanismi di feedback innescati dal riscaldamento atmosferico e dall’interazione dell’atmosfera con la criosfera e gli oceani.

La criosfera costituisce una porzione alquanto fragile del sistema Terra, resa ancora più vulnerabile dai cambiamenti climatici. Lo studio di neve e ghiaccio, della loro composizione chimica, della loro estensione reale, nonché dei principali parametri fisici, dell’evoluzione del permafrost e l’impatto che la crescente degradazione ha su atmosfera, biosfera e idrosfera sia a livello regionale che globale viene portato avanti con attività di ricerca multidisciplinari ed interconnesse.

L’idrosfera è in gran parte costituita dagli oceani che influenzano il sistema Terra in tutte le aree, immagazzinando e ridistribuendo acqua dolce, calore, gas clima-alteranti e altre sostanze particolate e disciolte. Le ricerche oceanografiche supportano previsioni più accurate sugli impatti globali grazie allo studio delle proprietà chimico-fisiche dei mari e degli oceani, dei loro movimenti, degli scambi energetici con l’atmosfera, degli organismi che vi vivono e la struttura geologica dei bacini oceanici. Gli ambienti limnologici polari sono studiati sia per essere sentinelle per i cambiamenti climatici sia per lo studio delle risposte delle loro corte reti trofiche ai cambiamenti stessi, incluse le perturbazioni antropiche.

L’idrosfera è in gran parte costituita dagli oceani che influenzano il sistema Terra in tutte le aree, immagazzinando e ridistribuendo acqua dolce, calore, gas clima-alteranti e altre sostanze particolate e disciolte. Le ricerche oceanografiche supportano previsioni più accurate sugli impatti globali grazie allo studio delle proprietà chimico-fisiche dei mari e degli oceani, dei loro movimenti, degli scambi energetici con l’atmosfera, degli organismi che vi vivono e la struttura geologica dei bacini oceanici. Gli ambienti limnologici polari sono studiati sia per essere sentinelle per i cambiamenti climatici sia per lo studio delle risposte delle loro corte reti trofiche ai cambiamenti stessi, incluse le perturbazioni antropiche.

Gli ecosistemi polari sono un'importante riserva di risorse naturali e possono in parte mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici da cui sono minacciati oggigiorno. Lo studio della biodiversità e della resilienza ai cambiamenti globali con un approccio ecosistemico, che integri l'influenza dei fattori ambientali, le relazioni interspecifiche a livello di comunità e gli aspetti socio-economici è una sfida per una gestione efficace e sostenibile delle risorse naturali.

Principali settori ERC:

• LS8 - Ecology, Evolution and Environmental Biology

• PE4 - Physical and Analytical Chemical Sciences

• PE10 - Earth System Science

• SH2 - Institutions, Values, Environment and Space

• SH7 - Human Mobility, Environment, and Space

Referenti: Nicoletta Ademollo, Maurizio Azzaro, Fabiana Corami, Federico Giglio e Stefania Gilardoni

Contatto: info-polarchanges AT isp.cnr.it

Sottotematiche

Atmosfera

L’atmosfera come matrice ambientale si rivela mezzo di rapida dispersione globale dei composti clima-alteranti e degli inquinanti. Grazie alle sue caratteristiche di stabilità ed inversione termica e alla presenza del vortice polare, l’atmosfera polare è l’osservatorio ideale per poter valutare gli scambi di energia e le interazioni di vari fenomeni con la circolazione atmosferica, anche a differenti scale spazio-temporali, i trasporti verso le alte latitudini, la composizione dell’aerosol e i cicli biogeochimici delle specie chimiche naturali ed inquinanti presenti. L’atmosfera è caratterizzata da diversi composti; tra questi hanno rilevante interesse i composti clima-alteranti, ovvero i gas serra che incidono sul bilancio energetico e termico della Terra e gli aerosol atmosferici.

L’atmosfera come matrice ambientale si rivela mezzo di rapida dispersione globale dei composti clima-alteranti e degli inquinanti. Grazie alle sue caratteristiche di stabilità ed inversione termica e alla presenza del vortice polare, l’atmosfera polare è l’osservatorio ideale per poter valutare gli scambi di energia e le interazioni di vari fenomeni con la circolazione atmosferica, anche a differenti scale spazio-temporali, i trasporti verso le alte latitudini, la composizione dell’aerosol e i cicli biogeochimici delle specie chimiche naturali ed inquinanti presenti. L’atmosfera è caratterizzata da diversi composti; tra questi hanno rilevante interesse i composti clima-alteranti, ovvero i gas serra che incidono sul bilancio energetico e termico della Terra e gli aerosol atmosferici.

Gli aerosol atmosferici hanno un ruolo chiave nei cambiamenti climatici indotti dall’uomo poiché influenzano il bilancio radiativo del pianeta (assorbimento e scattering della radiazione solare e l’albedo superficiale) e la formazione e proprietà delle nubi. In particolare, gli aerosol atmosferici influenzano ed amplificano i cambiamenti climatici. Il particolato atmosferico è costituito da particelle di origine naturale (eruzioni vulcaniche, incendi, emissioni oceaniche, risospensione delle polveri del suolo) e da particelle di origine antropica (emissioni industriali, processi di combustione, micro e nanoplastiche). È ’quindi fondamentale individuare traccianti chimici, biochimici e biologici per studiare l’origine e la composizione degli aerosol polari e comprenderne i feedback climatici. Sebbene presenti in tracce, composti organici, black carbon, sea salt e microplastiche (< 100 µm) possono agire da nuclei di condensazione delle nubi, influenzando così l’albedo e le precipitazioni, nonché il bilancio della radiazione e il clima. Black carbon, microplastiche e polveri (dust) potrebbero inoltre agire come ice nucleating particles.  La presenza di queste particelle in atmosfera e nel ghiaccio marino ha non soltanto un impatto sull’albedo, ma può anche alterare la permeabilità del ghiaccio marino e l'assorbimento della radiazione solare con un feedback sulla fusione dei ghiacci marini. In un’area polare in rapida evoluzione come l’Artico, l’inquinamento da microplastiche si aggiunge agli effetti del cambiamento climatico in termini di fonti, processi di trasporto, feedback e conseguenze ecologiche. Altri stressori presenti negli aerosol atmosferici possono essere i composti organici mediamente volatili, i composti idrosolubili, i composti fenolici e gli elementi in traccia.

La presenza di queste particelle in atmosfera e nel ghiaccio marino ha non soltanto un impatto sull’albedo, ma può anche alterare la permeabilità del ghiaccio marino e l'assorbimento della radiazione solare con un feedback sulla fusione dei ghiacci marini. In un’area polare in rapida evoluzione come l’Artico, l’inquinamento da microplastiche si aggiunge agli effetti del cambiamento climatico in termini di fonti, processi di trasporto, feedback e conseguenze ecologiche. Altri stressori presenti negli aerosol atmosferici possono essere i composti organici mediamente volatili, i composti idrosolubili, i composti fenolici e gli elementi in traccia.

La presenza di stressori chimici influenza le dinamiche fisiche dell’atmosfera, principalmente attraverso l’interazione con la radiazione sia solare che terrestre, contribuendo ad amplificare l’aumento della temperatura dell’aria, che a sua volta ha un impatto sullo scioglimento del ghiaccio marino, sull’umidità, sulla nuvolosità e sulle precipitazioni, influenzando significativamente il sistema climatico. Il monitoraggio dei parametri e dei processi fisici e delle dinamiche dell’atmosfera, attraverso l’utilizzo di diverse metodologie di misura (compreso il telerilevamento), è fondamentale per l’approfondita comprensione delle sinergie tra le varie componenti e per sviluppare dei modelli previsionali meteo-climatici sempre più efficienti. Per migliorare la qualità dei risultati dei modelli di previsione meteorologici e climatici è necessario studiare approfonditamente tutti i processi che caratterizzano lo strato limite atmosferico.

Principali settori ERC:

• LS8 - Ecology, Evolution and Environmental Biology

• PE4 - Physical and Analytical Chemical Sciences

• PE10 - Earth System Science

• SH2 - Institutions, Values, Environment and Space

• SH7 - Human Mobility, Environment, and Space

More...

Aquae. Il futuro è nell’oceano è una mostra scientifica che presenta al pubblico un percorso ricco di esperienze interattive sulle più importanti tematiche legate al mare, all’oceanografia e alle tecnologie ad esso collegate.

Aquae. Il futuro è nell’oceano è una mostra scientifica che presenta al pubblico un percorso ricco di esperienze interattive sulle più importanti tematiche legate al mare, all’oceanografia e alle tecnologie ad esso collegate.

A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche_Unità Comunicazione

CNR – Dipartimento scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente

CNR – Istituto di Scienze Marine, CNR – Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e la Sostenibilità in ambiente marino, CNR – Istituto di Scienze Polari, CNR – Istituto di Ingegneria del Mare

The INStabilities & Thresholds in ANTarctica (INSTANT) Scientific Research Programme aims to quantify the Antarctic ice sheet contribution to past and future sealevel change, from improved understanding of interactions and feedbacks with atmosphere, ocean and solid Earth.

This international conference is the first major conference of this SCAR Scientific Research Programme.

Towards a pollution free society

Towards a pollution free society

The Environmental Chemistry Division of the Società Chimica Italiana and the University Ca’ Foscari of Venice will organize the 18th ICCE Conference 2023 in Venice (Italy), a biennial conference under the auspice of the Division of Chemistry and the Environment (DCE) of the European Chemical Society (EuChemS).

SIOS offers a training course on how to effectively use UAVs in Svalbard research.

SIOS offers a training course on how to effectively use UAVs in Svalbard research.

The goal of the course is to teach participants the basic skills needed to use UAVs in Svalbard.

Location: Longyearbyen, Svalbard

Ministero dell'Universita e Ricerca

Ministero dell'Universita e Ricerca

Programma Ricerche Artico

Programma Nazionale di Ricerca in Antartide

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

L'Italia e l’Artico

L’Italia e l’Antartide

CNR-ISP

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Scienze Polari

c/o Campus Scientifico - Università Ca' Foscari Venezia - Via Torino, 155 - 30172 VENEZIA MESTRE (VE)

Salvo diversa indicazione, il contenuto di questo sito è concesso in licenza : Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

Privacy policy e Cookie policy - Amministrazione trasparente CNR

SCAR INSTANT Conference

SCAR INSTANT Conference