Contenuti_italiano

Edito da Springer un nuovo libro sull'atmosfera Artica, curato da Cladio Tomasi con Alexander Kokhanovsky, con diversi contributi dei ricercatori ISP (ISAC al momento della preparazione del volume).

Il libro presenta le conoscenze attuali di chimica e fisica dell'atmosfera artica. Particolare attenzione è rivolta agli studi sul fenomeno della foschia artica, alle nuvole troposferiche artiche, sulla nebbia artica, sulle nuvole stratosferiche e mesosferiche polari, sulla dinamica atmosferica, sulla termodinamica e sul trasferimento radiativo in relazione all'ambiente polare. I meccanismi di retroazione atmosfera-criosfera e le tecniche di telerilevamento atmosferico vengono presentati in dettaglio. Vengono anche affrontati i problemi dei cambiamenti climatici nell'Artico.

31 Gennaio 2020

31 Gennaio 2020

Ricercatori del CNR-ISMAR e CNR-ISP partecipano da gennaio 2020 ad una missione oceanografica della nave da ricerca Falkor appartenente allo Schmidt Ocean Institute. Il team internazionale comprende Paolo Montagna (CNR-ISP), che agirà come Co-Capo missione insieme a Julie Trotter dell’University of Western Australia, Marco Taviani, Federica Foglini e Alessandro Remia del CNR-ISMAR.

La campagna oceanografica FK200126 condurrà la prima esplorazione delle acque profonde nella zona sud-occidentale dell’Australia, lungo il Bremer Canyon e il Leeuwin Canyon.

Comunicato stampa CNR

Segui la crociera on line

21 Gennaio 2020

21 Gennaio 2020

Studio dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISP) pubblicato su Climate of the Past ha prodotto il primo paleorecord di ghiaccio marino nel Nord Atlantico che ha consentito di scoprirne l’evoluzione durante le variazioni climatiche degli ultimi 120mila anni.

A 120 000-year record of sea ice in the North Atlantic? Clim. Past, 15, 2031–2051, 2019

MIUR - 17 gennaio 2020

MIUR - 17 gennaio 2020

Decreto Direttoriale n. 20 del 17-1-2020

PNRA 2019 Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide.

Scarica e visiona il BANDO PNRA 2019

Scadenza: ore 12 del 27 febbraio 2020

14 Gennaio 2020

14 Gennaio 2020

Il rapporto dello stato della scienza ambientale alle Svalbard (SESS) è stato rilasciato durante la settimana polare notte (SIOS Polar Night Week) a Longyearbyen, gennaio 2020. È il secondo numero di una serie annuale di relazioni pubblicate da SIOS. La relazione di quest'anno comprende le recensioni dei dati e delle attività esistenti, sintesi dei dati eaggiornamenti dei capitoli dell'anno scorso. Si tratta di una descrizione unica delle attività e della collaborazione in corso, nonché raccomandazioni per il futuro nella ricerca delle Svalbard.

23 Dicembre 2019

23 Dicembre 2019

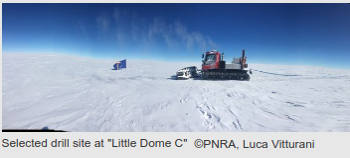

Sondaggio geofisico ad alta risoluzione conferma il sito per il carotaggio profondo del progetto europeo Beyond EPICA - Oldest Ice Core: 1.5 Myr of greenhouse gas - climate feedback. Esperti di 12 istituzioni provenienti da 10 paesi europei, coordinati da Carlo Barbante dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISP), hanno confermato il sito per il carotaggio in Antartide Orientale.

Comunicato stampa CNR

Beyond EPICA - Oldest Ice Core

La mostra attraverso installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini suggestive guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati.

La mostra attraverso installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini suggestive guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati.

Il percorso della mostra prosegue mettendo a fuoco le principali attività di ricerca che l’Italia conduce in Artico e in particolare a Ny-Ålesund, nelle Isole Svalbard, dove il Cnr gestisce la stazione di ricerca 'Dirigibile Italia'. Infine si illustra la struttura organizzativa degli organismi internazionali, di cui anche l’Italia fa parte, che gestisce la programmazione scientifica e politica in Artico. La mostra, che si avvale del contributo di vari Istituti Cnr, è un’ottima occasione per capire le attività dei ricercatori italiani che operano in Artico.

Dove siamo: la Sede di Lavoro di Padova dell’Istituto di Scienze Polari è ubicata presso l’Area della Ricerca CNR di Padova, Corso Stati Uniti,4 - 35127 Padova. Mappa

Come raggiungerci:

- in treno: scendendo alla stazione ferroviaria di Padova e poi con l'autobus n.7;

- in auto: dalla autostrada A4, uscendo a Padova Est, si imbocca la tangenziale a sinistra, direzione Piove di Sacco/Chioggia, alla terza uscita (n. 13) ci si trova in Corso Stati Uniti. Seguire la direzione a U obbligatoria e l'entrata del CNR è circa a 100 m dopo il sottopasso. Dalla A13 si esce all'uscita "Padova Zona Industriale" e si arriva direttamente in Corso Stati Uniti a circa 2 Km dall'entrata del CNR;

- in aereo: Aeroporto internazionale di Venezia Tessera e poi con l'autobus fino alla stazione ferroviaria di Padova. Da qui si arriva all'Area con l'autobus n.7. É possibile utilizzare anche gli aeroporti internazionali di Treviso o Verona.

More...

Dove siamo: l’edificio, in puro stile Liberty, sorge nella zona falcata di Messina, all’ombra della Lanterna del Montorsoli. Grazie alla particolare posizione geografica, esso domina le acque dello Stretto di Messina e del Porto. L’edificio è costituito da un unico fabbricato, formato da un corpo centrale a tre piani alquanto arretrato, che ospita uffici e studi, e da due corpi laterali più sporgenti, destinati a laboratori. La sede ISP di Messina è in condivisione con l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (CNR-IRBIM) e dispone di un parco di circa 10000 mq, dove sorge anche un edificio che in origine era sede del regio Tiro a Segno Nazionale ed oggi è destinato ad auditorium.

Come raggiungerci:

- in treno: se provenite dalla penisola, scendete alla stazione di Villa San Giovanni, poi imbarcatevi su nave veloce BlueJet con direzione Messina Porto Storico. Se, invece, provenite da una località siciliana, scendete alla Stazione di Messina Centrale. Una volta giunti a Messina, telefonate in Sede per concordare il trasferimento in auto verso l’Istituto;

- in aereo: l’aeroporto più vicino è l’Aeroporto Fontanarossa di Catania. Dall’aeroporto, prendete il bus della SAIS-Autolinee verso la Stazione di Messina Centrale. Una volta giunti a Messina, telefonate in Sede per concordare il trasferimento in auto verso l’Istituto;

- in auto: l’istituto è raggiungibile in automobile con la possibilità di parcheggiare temporaneamente all’interno del parco. Se provenite dalla penisola, una volta giunti a Villa San Giovanni potrete imbarcarvi su nave Caronte (corse ogni 40 min) e poi, giunti a Messina, proseguire in auto fino all’Istituto. Se, invece, provenite da una località siciliana, prendete la A18 Messina-Catania, uscite preferibilmente a Messina Centro e proseguite verso l’istituto seguendo queste indicazioni.

Contatti

ISP - Sede di Messina

ISP - Sede di Messina

Responsabile

Dr. Maurizio Azzaro

E-mail: responsabile_me AT isp.cnr.it

Spianata S. Raineri 86 - 98122 Messina (ME)

Tel: +39 090 601 5415

Fax: +39 090 669 007

MAPPA

Dove siamo: la sede secondaria dell’Istituto di Scienze Polari di Bologna è ubicata nell’Area della Ricerca di Bologna. Gli spazi ISP occupano una superficie complessiva (uffici e laboratori) di circa 300 m2, distribuita tra 2 edifici, in parte condivisi con il personale ISAC (Istituto di Scienza dell’Atmosfera e del Clima) ed ISMAR (Istituto di Scienze Marine).

Come raggiungerci:

- in treno: dalla stazione ferroviaria di Bologna Centrale potete prendere un taxi che in 5 minuti vi condurrà a destinazione, oppure potete prendere l’autobus nr. 87 oppure nr. 37;

- in auto: dall’autostrada prendete l’uscita Bologna Arcoveggio, dalla tangenziale prendete l’uscita n. 5 Quartiere Lame;

- in aereo: dall’aeroporto Guglielmo Marconi potete prendere la navetta Aerobus BLQ, in coincidenza con gli autobus di linea, oppure potete prendere un taxi (cotabo.it, tel. 051-372727 oppure taxibologna.it, tel. 051-4590) che in 10 minuti circa vi condurrà a destinazione.

Contatti

ISP - Sede di Bologna

ISP - Sede di Bologna

Responsabile

Dr Stefano Miserocchi

E-mail: responsabile_bo AT isp.cnr.it

c/o Area della Ricerca di Bologna

Via P. Gobetti, 101 - 40129 Bologna (BO)

Tel: +39 051 6398 880

Fax: +39 051 6398 939

MAPPA

Dove siamo: l’Istituto di Scienze Polari occupa il piano 2 dell’edifico DELTA nel nuovo Campus Scientifico dell’Università Ca’ Foscari Venezia in via Torino 155, Venezia-Mestre. Il nuovo Campus Scientifico di Mestre è un moderno complesso edilizio composto da cinque nuovi edifici, da due edifici preesistenti e da una nuova residenza universitaria.

Come raggiungerci: coordinate GPS: Lat. 45°, 477790 - Long. 12°, 254480 - UTM 33N 285419-5039695 - MAPPA

- in treno: stazione di Venezia-Mestre, autobus Nr. 31H, fermata Torino-Università, oppure Nr. 43, fermata Torino-Università. Dall’Istituto verso la stazione di Venezia-Mestre autobus Nr. 32H oppure Nr. 43. Stazione di Porto Marghera poi 10-15 min a piedi;

- in auto: l’Istituto è raggiungibile in automobile con la possibilità di parcheggiare temporaneamente all’interno del campus. Provenendo da Padova, uscita per Venezia, 8 min, 5.3 Km;

- in aereo: l’aeroporto più vicino è l’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Dall’aeroporto autobus Nr. 15 (fino a Stazione FS), quindi autobus Nr. 31H, fermata Torino-Università, oppure Nr. 43, fermata Torino-Università.

L’atmosfera polare è caratterizzata da una forte stabilità e dalla forte inversione termica che si determina in tali regioni (la temperatura aumenta all’aumentare della quota rispetto al suolo, al contrario di quanto avviene nelle regioni a medie latitudini), entrambi fenomeni che sono conseguenza del suolo quasi perennemente congelato o coperto di neve e ghiaccio. Tale proprietà vale anche per la superficie del mare, quando ricoperta dal ghiaccio.

Un altro elemento importante dell’atmosfera polare è rappresentato dalla presenza del cosiddetto vortice polare, un moto vorticoso delle masse d’aria intorno al polo che tiene separate le masse d’aria fredda polari da quelle più calde alle medie latitudini. La conoscenza delle caratteristiche termodinamiche dell’atmosfera polare è fondamentale per poter studiare i cicli biogeochimici di specie naturali e i processi di trasporto a lunga distanza di componenti atmosferici dalle aree antropizzate.

Le attività di ricerca svolte presso ISP sono finalizzate ad approfondire la conoscenza dei processi e delle interazioni tra le diverse componenti del sistema climatico, in modo particolare alle interfacce aria-neve-suolo e aria-mare-ghiaccio marino.

Composizione atmosferica

Le regioni polari rappresentano un laboratorio a cielo aperto per studiare i cicli biogeochimici di specie naturali, le trasformazioni chimiche atmosferiche in un continente incontaminato, così come i processi di trasporto dalle medie e dalle basse latitudini. Diversi costituenti caratterizzano la composizione atmosferica, tra cui rivestono una notevole importanza i gas cosiddetti serra (quali il vapore acqueo, l’anidride carbonica ed il metano le cui concentrazioni sono influenzate da attività antropiche e da processi naturali), e gli aerosol. Questi ultimi costituenti hanno un impatto notevole nelle regioni polari perché contribuiscono fortemente ai processi di retroazione che amplificano i cambiamenti climatici.

L’aerosol atmosferico è composto da particelle in sospensione all'interno dell'atmosfera, che possono essere di origine naturale (tramite sollevamento ad opera dei venti di particelle da superfici denudate o desertiche, di spume marine e di particelle di origine vulcanica o legate a grandi incendi) o antropica (emissioni industriali e da combustibili). Lo studio della composizione chimica dell'aerosol antartico e artico è uno dei punti chiave nella ricerca polare. Questi studi sono eseguiti mediante l’utilizzo di specifici traccianti chimici, come ad esempio i componenti idrosolubili, gli acidi organici, gli zuccheri, i composti fenolici, gli amminoacidi, gli elementi in traccia o le terre rare. L’aerosol svolge un importante ruolo nella regolazione del clima interagendo con la radiazione solare e modificando le proprietà microfisiche delle nubi.