Manto nevoso

La neve, oltre ad influenzare il bilancio di massa dei ghiacciai e delle calotte polari, riflette la composizione chimica atmosferica ed interagisce in modo dinamico con tutte le altre componenti ambientali delle regioni polari. Rappresenta una porzione della criosfera estremamente reattiva dove molteplici processi post-deposizionali possono avvenire. Lo studio del manto nevoso in tali regioni diventa quindi indispensabile per comprendere i processi, le interazioni ed i cambiamenti che esso stesso sta subendo a seguito del cambiamento climatico in atto e per valutare le ricadute sul sistema globale. È inoltre fondamentale per la comprensione dei meccanismi di ri-emissione e rilascio di composti accumulatisi durante la notte polare e l’impatto non trascurabile che tale rilascio può avere sui cicli bio-geochimici polari.

La neve, oltre ad influenzare il bilancio di massa dei ghiacciai e delle calotte polari, riflette la composizione chimica atmosferica ed interagisce in modo dinamico con tutte le altre componenti ambientali delle regioni polari. Rappresenta una porzione della criosfera estremamente reattiva dove molteplici processi post-deposizionali possono avvenire. Lo studio del manto nevoso in tali regioni diventa quindi indispensabile per comprendere i processi, le interazioni ed i cambiamenti che esso stesso sta subendo a seguito del cambiamento climatico in atto e per valutare le ricadute sul sistema globale. È inoltre fondamentale per la comprensione dei meccanismi di ri-emissione e rilascio di composti accumulatisi durante la notte polare e l’impatto non trascurabile che tale rilascio può avere sui cicli bio-geochimici polari.

Foto di Elena Barbaro (CNR-ISP)

Paleoclima

Le carote di ghiaccio, prelevate sia da aree polari che da ghiacciai delle medie latitudini, costituendo un vero e proprio archivio climatico, consentono di studiare eventi climatici e paleoclimatici succedutisi nel tempo e di valutare l’impatto che forzanti naturali quali vulcani, incendi, ghiaccio marino, produttività oceanica, e attività antropiche hanno avuto e potranno avere sull’evoluzione climatica del nostro pianeta. Ulteriori elementi diagnostici sono forniti dagli archivi climatici marini che in analogia con i record terrestri permettono la ricostruzione del ghiaccio marino, la produttività primaria e l’impatto dell’uomo.

Le carote di ghiaccio, prelevate sia da aree polari che da ghiacciai delle medie latitudini, costituendo un vero e proprio archivio climatico, consentono di studiare eventi climatici e paleoclimatici succedutisi nel tempo e di valutare l’impatto che forzanti naturali quali vulcani, incendi, ghiaccio marino, produttività oceanica, e attività antropiche hanno avuto e potranno avere sull’evoluzione climatica del nostro pianeta. Ulteriori elementi diagnostici sono forniti dagli archivi climatici marini che in analogia con i record terrestri permettono la ricostruzione del ghiaccio marino, la produttività primaria e l’impatto dell’uomo.

In quest’ottica, l’integrazione di record diversi ma complementari è fondamentale per lo studio integrato del clima del passato. L’analisi di composti organici, specie ioniche, elementi in traccia e di proxies climatici può fornire informazioni utili su quale sia stata l’evoluzione nel tempo di particolari processi ambientali, di come siano cambiati in epoche storiche e di come possano aver amplificato\mitigato le alterazioni climatiche. Lo studio di dati relativi al passato climatico del nostro pianeta oltre alla comprensione dell’impatto sul clima delle attività umane e/o di eccezionali eventi naturali, può aiutare nella definizione di possibili scenari futuri attraverso l’implementazione di modelli climatici e di approcci multi-proxy.

Foto di Jacopo Gabrieli (CNR-ISP)

Permafrost

Il permafrost tiene immagazzinate e segregate al suo interno grandi quantità di carbonio organico (OC). L'aumento della temperatura, dovuto ai cambiamenti climatici in atto, sta causando la fusione di rilevanti porzioni di permafrost rendendo di fatto disponibile alla decomposizione microbica il contenuto di OC. I processi metabolici legati alla riattivazione del permafrost possono quindi liberare in atmosfera rilevanti quantità di gas serra, quali anidride carbonica e metano, in grado di incidere sul cambiamento climatico. L'estensione, la velocità di fusione, la variabilità spaziale di questi processi sono ancora poco conosciuti e rappresentano una delle principali incognite sulla previsione del feedback al clima. Ma il permafrost, oltre che sulla terra, si trova anche sotto il fondo del mare, nelle piattaforme continentali delle regioni polari. Il permafrost sottomarino, formatosi durante l'ultima era glaciale, rappresenta un fattore molto importante per la stabilità/instabilità delle zone costiere e delle strutture fondate sul fondo del mare ma soprattutto la sua destabilizzazione può portare al rilascio di grandi quantità di gas metano, che è un potente gas serra.

Il permafrost tiene immagazzinate e segregate al suo interno grandi quantità di carbonio organico (OC). L'aumento della temperatura, dovuto ai cambiamenti climatici in atto, sta causando la fusione di rilevanti porzioni di permafrost rendendo di fatto disponibile alla decomposizione microbica il contenuto di OC. I processi metabolici legati alla riattivazione del permafrost possono quindi liberare in atmosfera rilevanti quantità di gas serra, quali anidride carbonica e metano, in grado di incidere sul cambiamento climatico. L'estensione, la velocità di fusione, la variabilità spaziale di questi processi sono ancora poco conosciuti e rappresentano una delle principali incognite sulla previsione del feedback al clima. Ma il permafrost, oltre che sulla terra, si trova anche sotto il fondo del mare, nelle piattaforme continentali delle regioni polari. Il permafrost sottomarino, formatosi durante l'ultima era glaciale, rappresenta un fattore molto importante per la stabilità/instabilità delle zone costiere e delle strutture fondate sul fondo del mare ma soprattutto la sua destabilizzazione può portare al rilascio di grandi quantità di gas metano, che è un potente gas serra.

Foto di Rachele Lodi (CNR-ISP)

Remote-sensing

L’ISP possiede competenze sull’uso del telerilevamento da satellite per lo studio della superficie terrestre e marina, utilizzando sensori passivi e attivi.

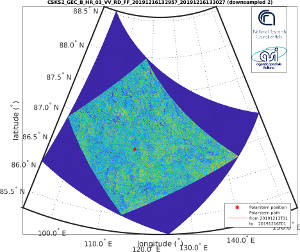

Remote Sensing con sensori attivi

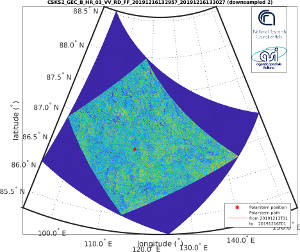

I sensori attivi sono dei radar che operano giorno e notte e con qualunque copertura nuvolosa alle frequenze delle microonde. Essi sono perciò adatti a monitorare le zone polari. Nelle Svalbard e in Artico si utilizzano le immagini fornite dal Synthetic Aperture Radar ad alta risoluzione spaziale (pochi metri) per l’individuazione delle aree di ghiaccio marino nelle zone costiere, la determinazione del vento sulla superficie del mare e dei movimenti del ghiaccio artico. Quest’ultima attività è svolta nell’ambito del progetto artico MOSAiC con le immagini SAR di CosmoSkyMed fornite dall’Agenzia Spaziale Italiana. Sono utilizzati anche i dati di vento forniti dagli scatterometri sul mare, per studi climatologici e di meteorologia dinamica.

Modelli ghiacciai di van pelt (Paper - data repository)

Esempio delle immagini SAR del satellite COSMO-SkyMed di ASI nella zona di operazione della spedizione MOSAiC ottenute quotidianamente. L'asterisco in rosso indica la posizione del rompighiaccio Polarstern, mentre le linee rosse i suoi movimenti nei giorni precedenti.

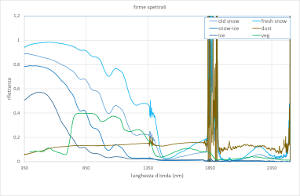

Remote sensing con sensori passivi

Remote sensing con sensori passivi

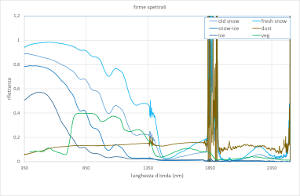

I sensori passivi sono progettati per registrare la radiazione solare riflessa dalla superficie terrestre in specifici intervalli spettrali che vanno dal visibile, all’infrarosso vicino, medio e termico. Misurando la radiazione riflessa in questi intervalli è possibile riconoscere anche da remoto le proprietà chimico fisiche dei materiali superficiali.

Nelle aree polari l’utilizzo di immagini multispettrali, a diversa risoluzione spaziale e temporale, svolge quindi un ruolo importante nel riconoscimento e nel monitoraggio delle diverse coperture nevose, del ghiaccio marino e terreste e non ultimo della vegetazione. Sempre più numerose sono le missioni satellitari dedicate all’osservazione della Terra (Copernicus) che attraverso l’integrazione di dati acquisiti con sensori attivi e passivi cercano di monitorare il delicato equilibrio delle aree polari.

La neve, oltre ad influenzare il bilancio di massa dei ghiacciai e delle calotte polari, riflette la composizione chimica atmosferica ed interagisce in modo dinamico con tutte le altre componenti ambientali delle regioni polari. Rappresenta una porzione della criosfera estremamente reattiva dove molteplici processi post-deposizionali possono avvenire. Lo studio del manto nevoso in tali regioni diventa quindi indispensabile per comprendere i processi, le interazioni ed i cambiamenti che esso stesso sta subendo a seguito del cambiamento climatico in atto e per valutare le ricadute sul sistema globale. È inoltre fondamentale per la comprensione dei meccanismi di ri-emissione e rilascio di composti accumulatisi durante la notte polare e l’impatto non trascurabile che tale rilascio può avere sui cicli bio-geochimici polari.

La neve, oltre ad influenzare il bilancio di massa dei ghiacciai e delle calotte polari, riflette la composizione chimica atmosferica ed interagisce in modo dinamico con tutte le altre componenti ambientali delle regioni polari. Rappresenta una porzione della criosfera estremamente reattiva dove molteplici processi post-deposizionali possono avvenire. Lo studio del manto nevoso in tali regioni diventa quindi indispensabile per comprendere i processi, le interazioni ed i cambiamenti che esso stesso sta subendo a seguito del cambiamento climatico in atto e per valutare le ricadute sul sistema globale. È inoltre fondamentale per la comprensione dei meccanismi di ri-emissione e rilascio di composti accumulatisi durante la notte polare e l’impatto non trascurabile che tale rilascio può avere sui cicli bio-geochimici polari.