Infrastrutture

Breve descrizione

Breve descrizione

Nel laboratorio di Geochimica Organica dell'ISP di Bologna ricercatori e studenti si occupano di processi moderni e ricostruzioni paleo accoppiando l’informazione fornita dai biomarcatori fossili e dagli isotopi stabili del carbonio/azoto. I biomarcatori e gli isotopi stabili, collettivamente chiamati proxy, sono infatti strumenti di indagine per la comprensione dei feedback tra clima e cicli biogeochimici. Il laboratorio è dotato di diversi sistemi per estrarre, purificare e analizzare una serie di biomarcatori tra cui composti terrestri (e.g. fenoli della lignina, lipidi a catena alifatica, prodotti derivati dalla cutina) per comprendere lo scambio terra-oceano di carbonio (e.g. fusione del permafrost, piene fluviali, etc), alchenoni per indagini paleo sulla temperatura superficiale dell’oceano e isoprenoidi altamente ramificati per ricostruzioni paleo di ghiaccio marino. Inoltre, il laboratorio è dotato di un Preparative Fraction Collector (Agilent-Gerstel) per l'isolamento dei singoli composti. Questa tecnica, dedicata alle analisi al radiocarbonio dei biomarcatori, trova diversi impieghi come sviluppo di modelli di età per gli archivi climatici sedimentari e lo studio dei processi legati alla fusione del permafrost.

Strumentazione

Il laboratorio di Geochimica Organica è dotato di diversi sistemi gascromatografici per la quantificazione degli isotopi stabili del carbonio e azoto, per l’analisi elementale della sostanza organica (CHNS) e la quantificazione/isolamento di biomarcatori organici. La strumentazione disponibile include:

- Thermo Fisher Scientific FLASH 2000 Element Analyzer accoppiato ad uno spettrometro di massa DeltaQ (EA-IRMS)

- GC Agilent GC 7820-MSD EI 5977B

- GC Agilent 8860-FID G2790A

- GC Agilent 8890 integrato con un sistema di purificazione Gerstel PFC (Preparative Fraction Collector).

Per informazioni: Dott. Tommaso Tesi - tommaso.tesi AT cnr.it

Breve descrizione

Breve descrizione

Le attività sperimentali svolte presso il laboratorio MAMB della sede di Messina sono rivolte allo studio ecologico dei microorganismi applicando metodi specifici per la determinazione della abbondanza e biomassa dei procarioti (Batteri e Archea) e del fitoplancton, nonché per la descrizione morfometrica e morfologica a livello cellulare. La valutazione di tali caratteristiche fenotipiche fornisce un differente approccio all’analisi della struttura dell’ecosistema e permette di valutare l’eterogeneità delle popolazioni naturali. Variazioni di taglia, forma e morfologia cellulare sono considerati indicatori sensibili dei cambiamenti trofici e climatici negli ecosistemi. Il laboratorio svolge inoltre analisi per la quantificazione delle cellule vitali (Live/Dead) e respiranti (CTC+) utilizzando specifici biomarker microbici. Le attività del laboratorio vengono svolte anche a supporto dei Laboratori EcoBiM e BiogeM.

Matrici di interesse

Le matrici analizzate sono in massima parte riconducibili all’idrosfera (acque marine, fluviali e lacustri, brine), a suolo, sedimenti, al biofilm, alla criosfera (permafrost, neve, ghiaccio marino e continentale, brine intrapermafrost) e ad organismi acquatici.

Tecniche di studio

Tecniche microscopiche in epifluorescenza ed analisi d’immagine per la:

- determinazione della biomassa dei procarioti mediante conteggio e analisi morfometrica e morfologica delle cellule utilizzando filtri selettivi per il DAPI (4',6-diamidin-2-fenilindolo);

- determinazione delle cellule dotate di fluorescenza primaria utilizzando filtri selettivi specifici;

- quantificazione delle cellule dotate di attività respiratoria (5-Cyano-2,3-ditolyl-tetrazolium chloride- CTC), utilizzando filtri selettivi per la rodamina;

- quantificazione delle cellule vitali con membrane integre (Live/Dead) utilizzando filtri selettivi per la fluoresceina e rodamina;

- identificazione di cellule batteriche target mediante tecniche di immunofluorescenza (anticorpi fluoresceinati);

- stima dell’abbondanza relativa di gruppi filogenetici microbici mediante CARD-FISH (catalyzed reporter deposition-fluorescence in situ hybridization).

Strumentazione

- Microscopio ad epifluorescenza Zeiss AXIOPLAN 2 Imaging equipaggiato con videocamera digitale AXIOCAMHR (Zeiss) e software AXIOVISION 3.1. Caratteristiche tecniche. Lampada a vapori di mercurio ad alta pressione (100 W); obiettivo ad immersione 100XPlan-Neofluar; oculari da 10 X di cui uno dotato di reticolo quadrettato; set di filtri ottici interscambiabili e appropriati per:

DAPI: eccitazione G365, ripartitore cromatico FT395 e filtro di sbarramento LP420;

Fluorescenza primaria: BP450-490/FT510/LP515;

Rodamina: BP546/12; FT580; LP590;

Fluoresceina: BP450-490; FT510; LP520.

Per informazioni: Dott.ssa Giovanna Maimone – giovanna.maimone AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Messina

Breve descrizione

Tra gli inquinanti emergenti, le microplastiche sono diffuse in tutto il globo. In relazione alle loro dimensioni, queste particelle possono essere scambiate come particelle di cibo, possono essere ingerite e accumulate negli organismi, entrando così nella rete trofica. Considerata la loro persistenza ed abbondanza in tutti i comparti ambientali, le microplastiche costituiscono un rischio per l’ambiente e anche la salute umana. Possono inoltre essere vettori di altri inquinanti (inquinanti organici ed elementi in tracce), favorendone l’accumulo all’interno degli organismi. La definizione delle microplastiche è stata data dalla European Chemical Agency nel 2019 (ECHA, 2019): particelle contenenti polimeri solidi alle quali possono essere aggiunti additivi o altre sostanze, e dove più dell’1% w/w delle particelle presentano le dimensioni comprese tra 1nm ≤ x ≤ 5mm o per fibre di lunghezza compresa tra 3nm ≤ x ≤ 15mm, con rapporto lunghezza/diametro >3. Polimeri naturali che non hanno subito modificazioni chimiche (come l’idrolisi) sono esclusi da questa definizione (ECHA 2019). Le microplastiche possono essere primarie e secondarie; fonti di microplastiche primarie sono gli scarichi delle lavatrici, l’usura degli pneumatici, l’urban dust, cosmetici e prodotti per la cura della persona. Una analisi quantitativa accurata con una chiara identificazione del polimero sono necessarie per valutare correttamente l’impatto ambientale di questa classe di inquinanti e per poi progettare azioni correttive per la gestione ambientale.

Strumentazione

Micro-FTIR Nicolet™ iN™10 Infrared Microscope Thermo Scientific, microscopio ottico accoppiato ad uno spettroscopio IR; dotato di due detector: il primo che lavora a temperatura ambiente ((detector DTG (Deuterato Triglicina solfato)), il secondo raffreddato ad azoto liquido (Mercury Cadmium Telluride (MCT) detto anche cooled detector). Ha tre modalità di analisi: trasmissione, riflessione, ATR ed è dotato di videocamera digitale.

Matrice e tipo di misura

Analisi non distruttiva di campioni discreti di acqua marina, sedimenti, suolo, permafrost, acqua dolce, organismi (crostacei, bivalvi, pesci, ecc.), particolato atmosferico, neve, scarichi da lavatrici. Analisi di polimeri plastici, additivi plastici, composti inorganici, fibre naturali. Con il microFTIR è possibile quantificare le particelle/fibre microplastiche, gli additivi, ecc. presenti e simultaneamente identificare il polimero. Questo strumento viene impiegato nell’analisi delle microplastiche, ma è anche utilizzato per le discipline relative al restauro. Si possono analizzare microplastiche presenti in diverse matrici ambientali: dagli scarichi provenienti dalle lavatrici alle acque marine, dal permafrost ai fluidi biologici, ecc.

Per informazioni: Dr. Fabiana Corami - fabiana.corami AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

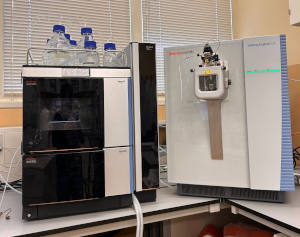

Breve descrizione

Le attività sperimentali svolte presso il MicroChem Lab della sede di Roma si focalizzano sulla determinazione analitica di microinquinanti organici normati ed emergenti e dei loro metaboliti, finalizzate alla comprensione delle loro dinamiche di diffusione, distribuzione, persistenza e destino nei diversi comparti ambientali ed allo studio delle relazioni tra i cambiamenti climatici e la diffusione dei contaminanti a lungo e corto raggio. A tal fine, è necessaria la messa a punto e ottimizzazione di metodologie analitiche specifiche ed altamente sensibili che consentano la rilevazione di concentrazioni in traccia e sub-traccia degli analiti di interesse nelle diverse matrici.

Comparti ambientali di interesse

Le attività sono rivolte agli ecosistemi acquatici e terrestri, pertanto i comparti ambientali di interesse sono i seguenti: acque superficiali (marine, fluviali, lacustri), neve/ghiaccio, suoli, sedimenti, vegetazione acquatica e terrestre, biota.

Tecniche di studio

La determinazione dei microinquinanti organici di interesse viene eseguita mediante la combinazione di procedure di:

- metodi di pretrattamento (es. liofilizzazione, filtrazione, etc);

- metodologie estrattive e di purificazione (estrazione in fase solida-SPE, estrazione liquida pressurizzata-PLE, estrazione liquido-liquido-LL);

- metodologie analitiche sensibili e selettive basate sull’accoppiamento di tecniche cromatografiche (HPLC o GC) e rivelazione mediante fluorescenza, FID-ECD, spettrometria di massa.

Strumentazione

Il laboratorio è fornito della seguente strumentazione:

Liofilizzatore da banco (LABCONCO) con display touchscreen e capacità da 2,5 L, per il pretrattamento di matrici solide da sottoporre ad estrazione liquida pressurizzata.

Solid Phase Extraction (SPE): Estrattore in fase solida a 12 porte dove alloggiare cartucce contenenti fasi adsorbenti specifiche per l’estrazione degli analiti di interesse da matrici liquide con connessione ad un sistema da vuoto.

Sonicatore (Branson, mod. 2510) per l’estrazione, con gli opportuni solventi, degli analiti di interesse da determinate matrici solide.

ASE 150 (Dionex, Thermoscientific), per l’estrazione liquida pressurizzata (PLE) di contaminanti da matrici solide

Speed Extractor E-916 (Buchi), per l’estrazione liquida pressurizzata (PLE) di 6 campioni in parallelo, anche con differenti metodologie.

Rotavapor R 100 (Buchi), munito di interfaccia elettronico per il controllo del sistema da vuoto e del refrigeratore a ricircolo.

Rotavapor R 100 (Buchi), munito di interfaccia elettronico per il controllo del sistema da vuoto e del refrigeratore a ricircolo.

Gas Cromatografo (Thermo Fisher, Trace 3000) accoppiato con rivelatore a spettrometria di massa(Thermo Fisher, ISQ7000). Il Sistema è munito di un autocampionatore per l’esecuzione di analisi in sequenza (Thermo Fisher. AI 1310). Tale Sistema è interamente gestito mediante il Chromeleon Software.

HPLC (sistema binario, Vanquish TM Core HPLC system, Thermo Scientific TM, Italia, Perkin Elmer, USA) accoppiato con rivelatore a spettrometria di massa ad altarisoluzione (Orbitrap Exploris 120, Thermo Scientific TM, Italia). Tale sistema è gestito mediante ilsoftware Xcalibur (versione 5.1).

Per informazioni: Dott.ssa Luisa Patrolecco – luisa.patrolecco AT cnr.it

Breve descrizione

Nel laboratorio SpeM, presso la sede di Venezia, i ricercatori si occupano della caratterizzazione chimica (elementi in traccia) ed isotopica (δD, δ13C, δ15N, δ18O) di matrici naturali e della determinazione del contenuto totale di carbonio e azoto (in suoli e sedimenti).

Per elementi in traccia si intendono tutti quegli elementi della tavola periodica presenti nelle matrici naturali con concentrazioni inferiori a 1 ppm (parti per milione). La quantificazione di tali elementi consente, oltre alla caratterizzazione chimica dei campioni esaminati, di valutare eventuali problemi di contaminazione, anche derivanti da attività umane, di comprendere gli scambi che possono avvenire tra i vari comparti dei diversi ecosistemi, di studiare l’origine e la provenienza degli elementi e di ricostruire variazioni temporali legate a cambiamenti climatici attuali e del passato.

Per isotopi si intendono atomi appartenenti ad uno stesso elemento chimico quindi con lo stesso numero atomico ma che differiscono per il numero di massa (differiscono cioè tra loro per il numero di neutroni contenuti all'interno del nucleo). Gli isotopi sono dunque uguali da un punto di vista chimico ma differenti da un punto di vista fisico. Si differenziano in stabili e instabili o radioattivi. Tra gli isotopi stabili più studiati troviamo l’ossigeno, il carbonio, l’idrogeno e l’azoto. Lo studio degli isotopi stabili valuta l’abbondanza relativa tra i vari isotopi di un elemento e dà una misura del rapporto tra uno degli isotopi pesanti e quello più leggero (il più abbondante in natura) di un determinato elemento. Tale rapporto in natura non è costante ma può variare in conseguenza di processi chimici, fisici e biologici che possono portare ad un impoverimento o ad un arricchimento di un isotopo rispetto all’altro nelle varie fasi di un sistema naturale: si parla di frazionamento isotopico. Gli isotopi stabili hanno applicazioni fondamentali per gli studi ambientali e paleoambientali. Ad esempio, la misura di δ18O in una carota di neve/ghiaccio consente di effettuare una ricostruzione dell’andamento della temperatura nel passato.

Strumentazione

Element XR DeltaV Advantage Elemental Analyzer Flash2000HT

ICP-SFMS Element XR Thermo Scientific equipaggiato con vari sistemi di introduzione del campione (spray-chamber Scott-type in PFA; spray-chamber ciclonica, in vetro o in PFA, raffreddata con sistema Peltier; sistema APEX-ESI dotato di spray-chamber ciclonica riscaldata e di un sistema di raffreddamento per la riduzione delle interferenze da ossidi e doppie cariche sia in vetro che in PFA, resistente all’acido fluoridrico; sistema ARIDUS-CETAC dotato di spray-chamber in PFA riscaldata e di membrana riscaldata, per l’abbattimento di ossidi e doppie cariche). Lo strumento è inoltre dotato di autocampionatore protetto da una cappa a flusso laminare che mantiene pulita l’area dove si trovano i campioni durante le sessioni di analisi.

Per informazioni: Dr. Giulio Cozzi - giulio.cozzi AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

IRMS DeltaV Advantage Thermo Scientific con: GasBench (con autocampionatore), Analizzatore Elementale (Elemental Analyzer Flash HT con doppia fornace, due autocampionatori per solidi e un autocampionatore per liquidi e ConFloIV) e Gascromatografo (GC Trace con autocampionatore).

Per informazioni: Dr. Clara Turetta - clara.turetta AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

EA Elemental Analyzer Flash2000HT Thermo Scientific con doppia fornace, due autocampionatori per solidi e un autocampionatore per liquidi.

Per informazioni: Dr. Clara Turetta - clara.turetta AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia

Matrice e tipo di misura

ICP-SFMS: neve/ghiaccio, acqua di mare, acque superficiali e sotterranee, acque interstiziali. Determinazione di elementi in traccia e subtraccia (da ppb a ppq).

IRMS - Gas-Bench: Acque (neve/ghiaccio, acqua di mare, acque superficiali e sotterranee, acque interstiziali), carbonati (foraminiferi, carbonati s.s.). Determinazione di δD, δ13C, δ18O.

IRMS - EA: suoli, sedimenti, biota. Determinazione di δ13C, δ15N.

EA: suoli, sedimenti, biota. Determinazione di azoto totale (TN), carbonio totale (TC) e di carbonio organico (OC).

La Stazione Mario Zucchelli (MZS) è situata a 74°42’ S e 164°07’ E, ad una quota di 15 m slm su un promontorio granitico nella Baia di Terranova (Mare di Ross - Antartide).

La stazione è stata intitolata alla memoria dell’ing. Mario Zucchelli che per sedici anni ha guidato l'Unità di ENEA per l'Antartide (ENEA-UTA). La stazione, attiva dal 1985 ma operativa solo durante l’estate australe, sostiene tutte le attività di ricerca del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA).

Per maggiori informazioni visita il sito www.pnra.aq

Nel 2019, grazie ad un finanziamento dedicato da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca, l’Italia si è dotata per la prima volta di una nave da ricerca con capacità rompighiaccio per poter svolgere attività in aree polari. Alla nave è stato dato il nome Laura Bassi in onore della prima donna al mondo che, nel 18° secolo, ottenne una cattedra accademica all’Università di Bologna.

La nave, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste, è finanziata per svolgere le attività previste dal Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) ma è a supporto di tutta la comunità scientifica grazie a un accordo tra i principali Enti nazionali che studiano le aree polari e ne gestiscono le infrastrutture (OGS, CNR ed ENEA). L’utilizzo della N/R Laura Bassi è anche inserito nel piano strategico del Programma di Ricerca in Artico (PRA).

La nave ha effettuato la sua prima spedizione nel mare di Ross nell’estate australe 2019-20. Attualmente si sta procedendo ad un profondo programma di potenziamento strumentale dell’infrastruttura, anche con il contributo di personale dell’ISP, per trasformarla in una moderna piattaforma scientifica multipurpose per coprire i diversi ambiti della ricerca marina, dall’oceanografia fisica, chimica e biologica alla paleoceanografia, dalla geofisica e geologia marina alla chimica e fisica dell’atmosfera.

Per maggiori informazioni visita il sito OGS

L’attività di ricerca polare ed in aree remote è supportata, oltre che da stazioni permanenti, anche da una serie di Osservatori, cioè da infrastrutture permanenti o semi-permanenti atte a consentire misure prolungate nel tempo e spesso automatizzate.

Fanno capo, a vario titolo, all’Istituto di Scienze Polari otto Osservatori: 6 in regioni polari, di cui 4 in ARTICO (Climate Change Tower, Gruvedabet e 2 Mooring: Kongfjorden e Storfjorden) e 2 in ANTARTIDE (Stazione BSRN e 1 Mooring: Mare di Ross), e 2 in regioni non polari, di cui 1 in regione di ALTA QUOTA (Col Margherita) e 1 in mare ADRIATICO (Ancoraggio Strumentato Permanente in Adriatico).

Rapporti annuali siti osservativi

Osservatorio meteo-climatico di alta quota del Col Margherita (MRG)

Stazione Regionale GAW-WMO

L'osservatorio di alta quota del Col Margherita (MRG) si trova nel versante meridionale delle alpi orientali (46.37 N, 11.79 E), ad un’altitudine di 2543 metri sul livello del medio mare. Il sito si trova all'interno delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è considerato strategico in quanto, nonostante l'altitudine non particolarmente elevata, è rappresentativo della condizione sinottica del versante sud-orientale della Alpi dove non sono presenti analoghe infrastrutture. Le principali caratteristiche del sito sono la rappresentatività delle condizioni sinottiche della libera troposfera a 700 hPa, la scarsa influenza delle barriere orografiche dell’area circostante e l’assenza di sorgenti locali di inquinamento.

Strumentazione attualmente installata presso l’osservatorio:

- stazione meteorologica completa: temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, radiazione solare incidente e riflessa, sensori per la misura della precipitazione atmosferica e dell’altezza del manto nevoso.

- Analizzatore di mercurio.

- Deposimetro per l’analisi del mercurio nelle precipitazioni.

- Deposimetri bulk per l’analisi di composti organici, inorganici e isotopi stabili.

Segui su Twitter

Storia

L'osservatorio atmosferico del Col Margherita è stato costruito nel 2012 nell'ambito del progetto GMOS (2013-2015) ed è stato successivamente operativo nell'ambito dei progetti NextData (2016-2018) e I-GOSP (2018-2020). L'osservatorio è dotato di una stazione meteorologica completa, di un analizzatore di ozono e di un analizzatore di mercurio gassoso totale. La stazione è completamente automatizzata. È collegato alla rete elettrica principale ed è anche fornita di un sistema di backup ad energia solare con ~200Ah di batterie in caso di guasto della rete. L'osservatorio è dotato di un telecomando tramite tecnologia GSM/GPRS. Il sito, data la vicinanza alla funivia dello Sky Area San Pellegrino che facilita l'accesso al sito, ospita anche campagne stagionali per il campionamento della neve e delle deposizioni atmosferiche umide e secche.

La maggior parte della attività scientifica dei ricercatori dell’Istituto di Scienze Polari si avvale di tre basi scientifiche permanenti situate nelle aree polari: la Stazione Dirigibile Italia (SDI) alle Svalbard in Artico; le stazioni Mario Zucchelli (MZS) e Concordia in Antartide, rispettivamente nella Baia di Terranova Dome C sul Plateau antartico.

La Stazione Dirigibile Italia è gestita dal CNR-ISP, la Stazione Mario Zucchelli del PNRA è gestita dall’ENEA mentre la base Concordia, nata sulla base un accordo bilaterale italo-francese tra il PNRA (Italia) e l’IPEV (Francia), è gestita in condivisione tra ENEA e IPEV.

Ministero dell'Universita e Ricerca

Ministero dell'Universita e Ricerca

Programma Ricerche Artico

Programma Nazionale di Ricerca in Antartide

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

L'Italia e l’Artico

L’Italia e l’Antartide

CNR-ISP

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Scienze Polari

c/o Campus Scientifico - Università Ca' Foscari Venezia - Via Torino, 155 - 30172 VENEZIA MESTRE (VE)

Salvo diversa indicazione, il contenuto di questo sito è concesso in licenza : Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

Privacy policy e Cookie policy - Amministrazione trasparente CNR